Див. рецензію Олени Романової на Historians >>

По поводу рецензии на монографию

Тарасенко Н.А. Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции Книги мертвых (виньетки глав 16, 17 и 42 в Новом Царстве и Третьем переходном периоде). Киев: Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, Киевский славистический институт, Интерпресс ЛТД, 2009. – 336 с. Илл.

Критика и анализ научной литературы в той или иной гуманитарной дисциплине, и в том числе в египтологии, – занятие необходимое, поскольку даёт возможность увидеть как автору, так и читателям «взгляд со стороны» на содержание и выводы публикации. В особенности это полезно, когда подобный отзыв пишет профессионал, сведущий в теме исследования и способный по возможности объективно указать на его сильные и слабые стороны, отметить опечатки и фактологические неточности, если таковые имеются. Подобная практика широко распространена как в западной, так и в отечественной науке и призвана дать компетентную и непредвзятую оценку содержательной стороне научного труда. Но это только в том случае, если за рецензирование берется ученый владеющий темой. Созданный же к.и.н. Е.А. Романовой, человеком, занимающимся «египтологическими исследованиями более пятнадцати лет», умеющим «читать египетские тексты» и имеющим «определенное знакомство с состоянием и проблематикой современной мировой египтологии» (стр. 1), magnum opus на 21 страницу представляет собой совершенной особый пример «научной» критики.

Критика и анализ научной литературы в той или иной гуманитарной дисциплине, и в том числе в египтологии, – занятие необходимое, поскольку даёт возможность увидеть как автору, так и читателям «взгляд со стороны» на содержание и выводы публикации. В особенности это полезно, когда подобный отзыв пишет профессионал, сведущий в теме исследования и способный по возможности объективно указать на его сильные и слабые стороны, отметить опечатки и фактологические неточности, если таковые имеются. Подобная практика широко распространена как в западной, так и в отечественной науке и призвана дать компетентную и непредвзятую оценку содержательной стороне научного труда. Но это только в том случае, если за рецензирование берется ученый владеющий темой. Созданный же к.и.н. Е.А. Романовой, человеком, занимающимся «египтологическими исследованиями более пятнадцати лет», умеющим «читать египетские тексты» и имеющим «определенное знакомство с состоянием и проблематикой современной мировой египтологии» (стр. 1), magnum opus на 21 страницу представляет собой совершенной особый пример «научной» критики.

Безусловно, я благодарен рецензенту, взявшему на себя труд и нашедшему время для прочтения моей монографии, и указавшему на ряд опечаток и ошибок, которые отчасти уже были мной замечены и будут учтены в дальнейших работах. Но, к сожалению, данный опус одновременно отчётливо даёт понять, как далеко некоторые представители нашей отечественной науки находятся от представлений о международных правилах научной критики и этики. Пока данная рецензия находилась в границах украинского информационного пространства (ведь «в Украине практически отсутствует круг людей, занимающихся египтологией профессионально» (стр. 1)), она могла выглядеть весьма устрашающе, поскольку действительно не многие смогут оценить его по достоинству, и прийдется верить всему сказанному столь «профессиональным» исследователем «на слово». Всем должно стать жутко от количества «ужасных разоблачений», помещённых на страницах данного текста. Однако появление «русскоязычной версии» этой рецензии на сайте egyptology.ru, обращенной уже на более подготовленную аудиторию1, выводит её на качественно иной уровень. В этом случае, рецензия направлена уже даже не на меня лично и минусы моей работы, а учитывая большое количество ложной информации, служит актом неуважения ко всем коллегам-египтологам, её читающим. Насколько далеко зашел рецензент в создании «отрицательного образа» я продемонстрирую.

Вполне очевидно, что разбирать подробно каждый абзац данной попытки рецензии вряд ли уместно, так как самому придется посвятить этому ещё не менее 21 страницы «мелким шрифтом» (☺), но на некоторые моменты указать следует. Ответ даю на версию текста, размещенную на egyptology.ru (раздел «Форум», подраздел «Объявления»), поскольку он имеет разбивку на страницы.

Преамбула

• «проблематику всей мифологии Книги мертвых предлагается решать на основании рассмотрения иллюстраций к трем ее разделам» (стр. 1), … «предложенный автором монографии подход – рассматривать всю мифологию…» (стр. 2).

1. Нигде в работе подобных целей не заявлено. На стр. 19, однако, указано, что «своей главной целью мы считаем реконструкцию и интерпретацию «мифологического текста», отображенного в серии виньеток привлеченных трех глав Книги мертвых».

• «Странно, что в работе, исследующей изобразительный аспект египетской мифологии, автор не уделил ни одного абзаца одной из наиболее сложных проблем современной египтологии: «что есть египетский миф?»» (стр. 2).

2. С одной стороны, ответ на этот вопрос даёт сам рецензент уже в следующем предложении: «полемике вокруг этой темы посвящено значительное количество работ», с другой, следует внимательней прочитать текст на стр. 10 книги (прим. 10 и 11).

• «Согласно требованиям ВАК Украины…» (стр. 2).

3. Заведения именуемого ВАК Украины уже больше года в Украине не существует. Вместо него теперь действует Государственная акредитационная комиссия Министерства науки и образования, молодежи и спорта Украины. Аббревиатура на украинском: ДАК. Подобные сведения для рецензента в принципе будут не лишни.

• «называет монографии К. Зеебера…» (стр. 2).

4. Немецкая исследовательница Christine Seeber, автор одного из первых исследований по изобразительности Книги мертвых2, давно ставшего классическим, здесь у госпожи Романовой превращается в особу мужского пола. Эта же гендерная идентификация повторяется на стр. 18 («уже упомянутый Seeber…»). Все это отнюдь не мешает рецензенту на целую страницу расписать одну (!) авторскую опечатку в фамилии «Портер» (стр. 8)! Но если «Топографическую библиографию» рецензент всё же мог видеть, то работу Christine Seeber – безусловно нет.

• «Н.А. Тарасенко подытоживает, что за «последние десятилетия можно

говорить о менее чем десятке монографических изданий». Но самим автором

названо 8 монографий…» (стр. 2).

4. Не вполне понятно, в чём здесь проблема? Или число восемь уже стало больше десяти (☺)?

• «после месячной стажировки в Германии, о которой сообщает сам

Н.А. Тарасенко» (стр. 2).

5. Сам Н.А. Тарасенко нигде не сообщает о «месячной стажировке в Германии», названы «лето-осень 2007 г.» (стр. 21).

• «автором названо 8 монографий и не названа еще серия работ…. Кстати, по этой тематике можно назвать еще серию работ, которые не были указаны в этом месте монографии» (стр. 2).

6. Кстати, хотелось бы об этой «серии» узнать хоть что-то подробней. Но никаких сведений о ней не приводится. Позволим себе процитировать М.А. Чегодаева: «Если говорить о египтологических работах посвященных виньеткам, то их всего четыре»3. Выходит, о данной «серии» из числа специалистов вообще мало кому известно. Для объяснения того, насколько изучена проблематика изобразительной традиции Книги мертвых и насколько актуально или нет её исследование, ниже будет приведен краткий экскурс голландского египтолога Х. Мильде, подготовленный по моей просьбе.

Таким образом, фразы рецензента явно рассчитаны на неискушенную наивную публику.

Охват источниковой базы.

• «Этот ресурс (Bonn Totenbuchprojekt – Н.Т.) открыт для исследователей…, и

там за считанные минуты можно собрать все, что известно о … виньетке

либо сцене» (стр. 3).

7. В данном случае, как и в предыдущем, утверждение рассчитано на тех, кто либо никогда о данном Проекте не слышал, либо вообще не умеет пользоваться Интернетом. При желании же можно зайти на сайт http://www.totenbuch.awk.nrw.de и легко убедиться, что никаких выкладок о конкретных виньетках и сценах, про которые пишет рецензент, этот ресурс не даёт. О виньетках (только в целом для документа) приведены самые общие сведения, касающиеся лишь стиля их исполнения (Vignettenstil). Для папирусов можно увидеть также фотографии (после регистрации), причём, отнюдь не всегда. В настоящее время в Бонне действительно идёт подготовка (по крайней мере, она заявлена) специальной электронной базы данных по виньеткам Книги мертвых и их вариантам, но исключительно поздней редакции4, которая в рецензируемой работе специально не затрагивается. Когда она будет опубликована и в каком виде, также пока не известно.

• «В рамках этого проекта также выходит серия публикаций: «Studien zum Altägyptischen Totenbuch», насчитывающая уже ряд изданий по проблематике Книги мертвых, в том числе библиографический указатель всех работ, издающихся по этой тематике: S. Gülden, I. Munro, Bibliographie zum altägyptischen Totenbuch, SAT 1, Wiesbaden 1998 (переизданный в 2006 и 2009 годах), насчитывающий более двух тысяч библиографических единиц» (стр. 3).

8. Здесь стиль критики рецензента и глубина его познаний просматриваются очень наглядно. Во-первых, что же должно издаваться под грифом «Studien zum altägyptischen Totenbuch», как не «ряд изданий по проблематике Книги мертвых»? Их, кстати, уже вышло 17 выпусков (http://www.totenbuch-projekt.unibonn.de/publikationen/sat-2), но непосредственно виньеткам ни один из них не посвящен специально. Во-вторых, под вторым (2006 года) переизданием «Bibliographie zum altägyptischen Totenbuch», приведенном госпожой Романовой, назван сборник материалов международного симпозиума, посвящённого Книге мёртвых, прошедшего в Бонне в 2005 году5 (!). В-третьих, в последнем издании данной «Bibliographie» вовсе не «более двух тысяч библиографических единиц», а 17996. Подытожим – рецензент никогда не держал в руках ни одной из упомянутых книг и даже не знаком с их содержанием, что, тем ни менее совершенно не мешает ему рассуждать о степени разработанности проблемы!

Структура работы

• «Текст монографии, в котором должна рассматриваться проблема, занимает приблизительно 192 страницы с учетом «Примечаний»… самого текста исследования … совсем мало, он поместится в статью» (стр. 4–5).

9. Даже без учёта места, занимаемого иллюстрациями, данное утверждение выглядит абсолютно курьезно.

Приведем сравнительные данные. В недавно вышедшей книге рецензента7, объемом в 380 стр., под список литературы ушло 40 страниц (стр. 328–367), под список «корпуса использованных текстов» (их указано 413 и мне слабо верится, что для его создания рецензент лично обследовал Египет, а не использовал уже существующие своды) – 73 страницы. (стр. 255–327), под «Указатели» и иллюстрации – 16 стр. (стр. 368–375 + цв. вкладки), под «Summary» – 5 стр., добавим сюда еще 88 страниц переводов избранных текстов 21 автобиографии (стр. 169–254). При этом, сноски на литературу даны подстрочные, что ещё «добавляет» страниц. Таким образом, исследовательская часть работы охватывает 166 страниц с титульным листом и содержанием, но вся книга, при этом, потянула аж на 27 усл. печ. листов! Мне кажется, комментарии здесь будут излишни.

По случаю, возникает вопрос, какова реальная научная ценность для египтологии опубликованных рецензентом на украинском языке переводов 21 автобиографии (из 413 указанных в её своде), неоднократно переводившихся на различные европейские языки? Ценность рецензируемой госпожой Романовой книги, например, в том, что впервые разработаны иконографические типологии к ряду виньеток Книги мертвых, впервые введен в научный оборот целый ряд сцен, прежде не публиковавшихся и не описывавшихся, впервые созданы максимально

полные своды изученных сцен из Книги мёртвых в той совокупности источников, где они использовались. Даже после появления электронной базы данных Bonn Totenbuchprojekt в 2012 году, как мы ниже покажем, эти своды, объединенные в таблицы, не утратили своей научной актуальности, поскольку полнее тех, что даны на этом ресурсе.

Анализ текста монографии

• «Прогнав через функцию «поиск» все 7 томов этого справочного издания («Топографической библиографии» – Н.Т.) на предмет поиска сюжетов, исследуемых в монографии, рецензент нашла несколько сотен гробниц с аналогичными сценами. К ним следует добавить еще несколько сотен, если не

тысяч отдельных артефактов неизвестного происхождения в разных музеях мира, которые публикуются в отдельном 8-м томе» (стр. 5).

10. Утверждение настолько же абсурдное, как и высказанная выше фраза о мифической «серии работ». Как можно только по описанию сцены утверждать о её «аналогичности» с другой, не имея возможности сравнить их визуально? Или «научная методика» рецензента это допускает?

В общем же, для исследуемой проблемы, конечно, нет практической необходимости во всех томах «Топографической библиографии» – вполне хватило

бы и 1-го тома, с описанием памятников фиванского некрополя, где рассмотренные в книге сцены и бытовали. В Саккара, например, Книга мёртвых и

ее изобразительные сюжеты в Новом царстве встречаются очень не часто. Впрочем, если искать, например, под словом «sun», «Re» или «Osiris», то можно

действительно найти немало чего «аналогичного» во всех томах.

Когда рецензент пишет, что «нашла несколько сотен гробниц с аналогичными сценами», то следует вспомнить, что в Западных Фивах известно немногим более 400 гробниц частных лиц, и не все они Нового царства, и далеко не во всех есть исследуемые сцены. По сути, счёт идет на десятки. Видимо границы современных познаний египетской археологии вскоре будут существенно расширены сведениями о нескольких сотнях неведомых памятников.

Далее, после подключения 8 тома PM, счет сцен у рецензента уже переваливает за тысячи! Э. Хорнунг, посвятивший немало времени изучению сакральной иконографии Нового царства (причем в самом Египте, in situ), смог насчитать только «более 300» сцен «солнечного движения» (Sonnenlaufszene), во всей их вариативности8. Но рецензенту сидя за компьютером в Киеве только с помощью одной волшебной кнопки «поиск» и восьмитомного справочника удалось легко «побить его рекорд». Это не может не восхищать!

Думаю, что не только я, но и международный проект в Бонне был бы очень признателен рецензенту за неоценимую помощь в «открытии» новых памятников –

этих самых «тысяч отдельных артефактов неизвестного происхождения в разных музеях мира» с изобразительной сюжетикой Книги мёртвых.

• «автор пытается обосновать старую точку зрения Р. Лепсиуса, согласно которой виньетка, идущая за текстом 15 главы, выделяется в отдельную главу, 16-ю, которая содержит только иллюстрацию, без текста. Это выделение уже потеряло научную актуальность» (стр. 5).

11. Утверждение о «потере научной актуальности» – явное преувеличение, свидетельствующее о незнании новейших публикаций. В частности, двух изданий Британского музея9, где термин «16-я глава» вполне себе спокойно используется и не подозревает о том, что он уже не актуален. Следует напомнить, что 15-я глава в Новом царстве имела ещё и другую виньетку, изображавшую усопшего с супругой в позах поклонения, что хорошо согласуется с содержанием изречения (это солярный гимн).

• «На с. 14 говорится о «неопубликованном папирусе pMoscow (ГМИИ им. А.С. Пушкина…», и сразу же цитируется работа Й. Боргхаутса, в которой этот папирус опубликован (!), а на следующей странице еще и дается фото этого «неопубликованного» папируса из этой статьи» (стр. 5).

12. При более внимательном прочтении текста книги, можно без труда найти информацию о том, что в работе Й. Боргхаутса (J. F. Borghouts)10 опубликован не папирус, а его прорисовка, выполненная с фотографии свитка, которая была обнаружена в архиве А. де Бука после его смерти, и считавшегося утерянным. Его идентификация была сделана только в 2005 г. И. Мунро в ГМИИ им. А.С. Пушкина. На самом деле документ до сих пор не опубликован (см. прим. 15 на стр. 14–15 книги).

• «На с. 22 автор, рассматривая виньетки Книги мертвых и их роль в текстово-изобразительной композиции, выдвигает мысль о том, что «…изображение, как таковое, для древнеегипетской культуры выступало как независимый носитель визуально-символической информации, причем более доступной для понимания широкими слоями социума, если учесть, что подавляющее число египтян не владело грамотой и, следовательно, письменный текст в отличие от изображений (монументальных, храмовых, гробничных и т.д.) был для их понимания недоступен, всегда оставаясь прерогативой образованной элиты общества». Это утверждение ошибочно, поскольку древнеегипетская элита имела право на весь декор, а не только на письменные тексты, т.е. большинство изображений сакрального характера, особенно монументальных, было недоступно глазам простых смертных…» (стр. 5–6).

13. Попытка изобразить египетскую элиту живущей на другой планете в замкнутом, недоступном мирке не очень успешна. Изображения и разнообразные сакральные символы были очень даже доступны (различные амулеты с сакральной символикой встречаются, например, и в рядовых погребениях). В Новом царстве фактор государственной визуальной (изобразительной) пропаганды, направленной на неграмотную часть населения, вообще получает широкое применение11, поэтому утверждения о жесткой недоступности простым египтянам их же собственного искусства (сакрального в своей сути)12 превращает их в некую аморфную «безликую серую массу», хотя создавали изобразительные памятники уж явно не аристократы.

Мысль рецензента о «закрытости» некрополей для посещения несколько не соотносится с тем, что сама она пишет на страницах своей книги об эпохе максимальной стабильности Египта – Старом царстве: «Охарактеризовав свое поведение как такое, что согласуется с моральными нормами, человек надеется вызвать у потомков ощущение уважения и резюме после прочтения этих надписей13 приблизительно такого вида: “наверное он был неплохим человеком, вместо того, чтоб разрушать, давай-ка я зайду и прочитаю жертвенные формулы этого человека”»14 (перевод мой). Этот пассаж вызывает целый ряд вопросов тестового характера. Вот некоторые. Рецензент научился читать мысли древних египтян и резюмировать их? Выходит, по некрополю могли свободно бродить люди, причем не простые – а разрушители гробниц, т.е. попросту грабители? Эти грабители / разрушители имели свободное право выбора, разрушать им гробницу или нет, если её тексты удовлетворяли их моральные запросы и они начинали «уважать» покойного? На некрополь пускали только грамотных грабителей / разрушителей? Кто и как осуществлял контроль за их знаниями грамматики? Как быть, если на некрополь проникал неграмотный грабитель / разрушитель?

• «На с. 32 неожиданно появляется предложение: «Второй иконографический подтип BD 16А…». Это вызывает у читателя недоумение: а где же рассматривается первый иконографический подтип BD 16(А?)» (стр. 6).

14. См. стр. 29 книги, второе предложение § 1.2. Видимо, у рецензента

проблема с концентрацией внимания.

• «А.О. Большаков не писал о «Мире Храма» как функции египетской частной

гробницы…» (стр. 6).

15. Нигде в книге термин «мир Храма» по отношению к частной гробнице уважаемому Андрею Олеговичу не приписывается. Напротив, на стр. 41 указано, что это определение Я. Ассмана и даны соответствующие сноски. Здесь госпожа Романова сначала приписывает автору книги, того, что тот не утверждал, а потом оспаривает это. Подобный прием повторяется рецензентом не однократно.

• «Для всех остальных известным фактом является то, что существуют только записи ритуалов в царских пирамидах, которые называются Текстами пирамид, без более либо менее важных. Эти тексты могли записываться не только в погребальной камере, но и в других помещениях подземной структуры пирамиды, при этом одни и те же изречения в разных пирамидах оказываются на разных местах, и как здесь можно определить, что является более или менее важным?» (стр. 7).

16. В данном случае сказывается нехватка у рецензента, во-первых, религиоведческой подготовки, а во-вторых, знаний об оформлении погребальной камеры пирамид Старого царства. Уже довольно давно доказано, что сакральный статус вещи, текста или изображения в погребальном комплексе был не одинаков15. Это, конечно, не обесценивает и не снижает сакральность всей системы архитектуры, декора и инвентаря в целом, но каждый отдельный элемент нёс свою функцию и обладал собственным статусом по отношению к другим элементам16. Как правило, чем ближе к телу покойного находился предмет или текст, тем более важным сакральным статусом он обладал.

Что же касается Текстов пирамид, то, как писала ещё М.Э. Матье, именно в погребальной камере (зале саркофага) были «высечены тексты, целиком относящиеся к совершившемуся воскресению царя. Иначе говоря, эти тексты показывали осуществление той цели, которой посвящены были все обряды заупокойного цикла»17. «Тексты зала саркофага наиболее полно сохранились в пирамиде Неферкара, в других же пирамидах они чрезвычайно фрагментированы. Сохранившиеся части надписей позволяют все же установить, что основное содержание их было во всех пирамидах одинаковым»18. «Столь обычные в египтологической литературе указания на «непоследовательность» египетской обрядности, на всю непонятную под час пестроту ее мифологических комплексов антиисторичны»19.

Даже среди текстов самой погребальной камеры пирамид можно выделить наиболее важный – это запись жертвенного ритуала на северной стене. Как пишет О.И. Павлова: «Запись этого ритуала является, несомненно, важнейшей в гробнице»20. Но для рецензента и ещё для какой-то группы лиц, названных «остальными», нет сакральных текстов «более либо менее важных» – все они без разбору «одинаковые»! Это свидетельствует о существенной профанизации рецензентом сути проблемы21.

• «На с. 142, описывая иконографию бога Шу, он видит на голове бога «знак молодого ростка», путая его с изображением пера, которое является обычным атрибутом этого божества. Это демонстрирует «большое знание» иконографии древнеегипетских божеств и сакральных символов, исследовать которые взялся Н.А. Тарасенко» (стр. 7).

17. Со времени первой публикации папируса Nsj-tA-nb.t-iSrw (pGreenfield) Р. London BM ЕА 10554 Э.У. Баджем22 и вплоть до последних исследований23, никто под особое сомнение не ставил, то, что на голове у Шу здесь показан знак «молодого ростка» / «года» (М4). Но, видимо, у отдельного украинского «специалиста» сложилось собственное мнение о египетской иконографии, весьма существенно отличающееся от мирового.

• «К сожалению, из этой путаницы с титулами следует вывод, что автор монографии не освоил историю древнего Египта на уровне требований, предъявляемых к студентам ВУЗов даже без специализации «египтология», ибо автобиография этого чиновника относится к нормативным текстам, которые студенты исторических факультетов проходят на первом курсе, ее текст (и титулы соответственно) включен в большинство хрестоматий по истории древнего мира» (стр. 7).

18. Под «большинством хрестоматий по истории древнего мира», которые доступны студентам-историкам в России и Украине, рецензент, очевидно, имеет в виду перевод В.И. Петровской, изданный в «Хрестоматии по истории Древнего Востока» (М., 1980, Т. 1. стр. 27–28), переизданный без изменений в хрестоматии «История Древнего Востока. Тексты и документы» (М., 2002, стр. 12–13)24. Таким образом, если две – это «большинство», то значит «существует» всего три хрестоматии! По крайней мере, выходит что именно столько их рецензенту и известно. В действительности же, только на русском было издано десять хрестоматий25 и только в двух дан этот текст.

В переводе В.И. Петровской имена и титулы выглядят так (1980, стр. 28):

Не думаю, что любому студенту здесь сразу же будет понятно, что под «Пиопинахтом, по имени Неферхекаиби» ![]() здесь имеется в виду «тот самый» «знаменитый» обожествленный Хекаиб26! Было бы крайне любопытно узнать, в каких именно украинских ВУЗах даются соответствующие знания и пояснения? Сама госпожа Романова, насколько мне известно, подобных лекционных курсов не ведёт, а со знаниями только о трёх хрестоматиях, видимо, этого делать и не стоит.

здесь имеется в виду «тот самый» «знаменитый» обожествленный Хекаиб26! Было бы крайне любопытно узнать, в каких именно украинских ВУЗах даются соответствующие знания и пояснения? Сама госпожа Романова, насколько мне известно, подобных лекционных курсов не ведёт, а со знаниями только о трёх хрестоматиях, видимо, этого делать и не стоит.

• «Следует также отметить, что в этом справочнике ни один из упомянутых Хнум-хотепов не назван простым «писцом», как утверждает Н.А. Тарасенко… Собственник гробницы № 13 ($nmw-Htp ІІ в справочнике, он же $nmw-Htp ІІІ по нумерации П. Ньюберри) имел титулы: «Scribe of the royal archives; Regulator of a guild in the temple of Pa’kht, etc.»… Поэтому заявления о простом писце, который не мог построить большой гробницы, свидетельствуют о том, что Н.А. Тарасенко не имеет представления ни о том, кто в какой гробнице был похоронен на самом деле (для этого следует посмотреть результаты раскопок и карты), ни о том, как эти материалы представлены в «Топографической библиографии», ни о том, что именно исправляет Дж. Кэмрин. Последняя исследовательница не меняет местами собственников гробниц № 3 и № 13, она перенумеровывает Хнум-хотепов так, как они должны идти в хронологическом порядке, по ее мнению. Следующие предложения в указанной ссылке 207 на с. 262 монографии Н.А. Тарасенка, где он не может разобраться с номерами гробниц и их собственников у Х. Виллемса, в «Топографической библиографии» и у Дж. Кэмрин, показывают, что автор рецензируемой монографии даже не подозревает, что нумерация гробниц, как и нумерация Хнум-хотепов и других тезок, принадлежит современным исследователям, и что разные ученые нумеровали и нумеруют как гробницы, так и тезок-собственников памятников каждый по-своему. Если гробница имеет № 3 в «Топографической библиографии», это совсем не значит, что она имеет такой же номер и у других исследователей, и номер Хнум-хотепа в этом справочнике тоже может не совпадать с номером, который присвоил ему другой ученый» (стр. 9).

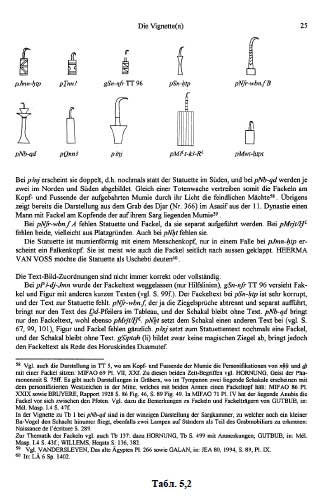

19. На стр. 7–9 рецензент, рассматривая текст моего примечания (названного «ссылкой») 207 на стр. 262, пытается критиковать «уровень владения источниковой базой, и методику работы Н.А. Тарасенка с источниками и литературой». Расписав две замеченные опечатки на три страницы, госпожа Романова, например, утверждает, что в примечании я, якобы, говорю «о простом писце», тогда как я пишу о $nmw-Htp, владельце гробницы № 13, как о «царском писце». Как пример «правильного» чтения титула, рецензентом приводятся данные из «Топографической библиографии», где даётся «Scribe of the royal archives»27 («Писец царских архивов»). По изданию П. Ньюберри28 этот титул $nmw-Htp следующий:

![]()

Почему sS a n nsw превратился в «Scribe of the royal archives» (в переводе рецензента: «писец царского архива» (ср.: archives)), а не в «писца царских документов» например, требует особого пояснения, однако, рецензенту следовало бы в этом случае объяснить, почему она принимает именно чтение по «Топографической библиографии»? Видимо, данным справочным изданием рецензент и в этот раз решил ограничиться.

Далее рецензент демонстрирует собственное видение работы с археологической документацией: «автор рецензируемой монографии даже не подозревает, что… разные ученые нумеровали и нумеруют… гробницы… каждый по-своему» (стр. 9). Возможно, «чисто научный метод» рецензента и допускает произвольное манипулирование номерами гробниц «по-своему», но его совершенно не стоит интерполировать на остальных ученых-египтологов. Ни в «Топографической библиографии», ни у Дж. Кэмрин, ни у Х. Виллемса, нумерация гробниц, данная им П. Ньюберри, не изменена. Для того, что бы это знать, рецензенту самому стоило бы «посмотреть результаты раскопок и карты», а также заглянуть в работы Ньюберри, Кэмрин и Виллемса, а не поучать читателя об абсолютной свободе ученых в выборе нумерации памятников и персонификации их владельцев.

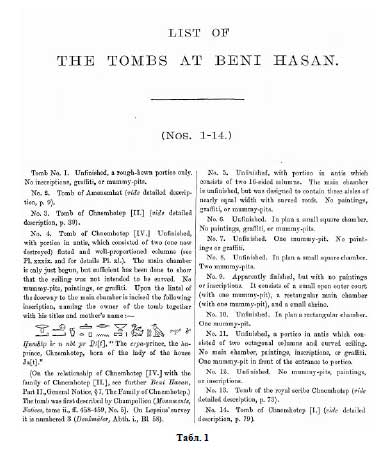

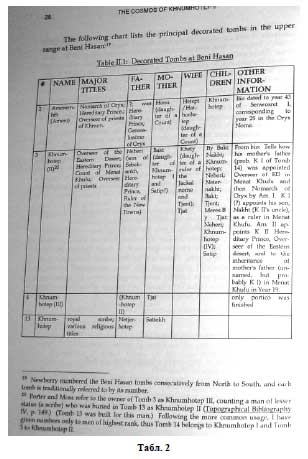

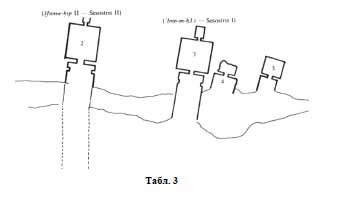

Далее, Дж. Кэмрин не «перенумеровывает Хнум-хотепов так, как они должны идти в хронологическом порядке, по ее мнению», как полагает рецензент, – она чётко следует П. Ньюберри (ниже приведем страницы из изданий Ньюббери (Табл. 1)29 и Кэмрин (Табл. 2)30). Таким же образом поступает и Х. Виллемс, но на карте им действительно допущена техническая неточность и владельцем гробницы № 2 стал $nmw-Htp II, а гробницы № 3 – Imn-m-Hat (Табл. 3)31. Подобные технические ошибки отнюдь не редкость в египтологической литературе.

Аналогичная техническая неточность с воспроизведением иероглифики с издания К. Зете Текстов пирамид (текст, кстати, приведен с нумерацией параграфов), проскользнувшая на стр. 218 моей книги была раздута рецензентом до уровня того, что автор «вообще не умеет читать тексты на древнеегипетском языке» (стр. 17). Во-первых, с тем же успехом, можно утверждать, что и Х. Виллемс не знаком со Средним царством, коль скоро допускает схожие технические огрехи. Во-вторых, следует уточнить, что за «древнеегипетский язык» такой имеет в виду рецензент? Если обобщенно – то это египетский, если язык Старого царства – то это староегипетский. И, в-третьих, в своей аргументации, рецензент утверждает, что я, якобы «прибавил транслитерацию и перевод Дж. Аллена» (стр. 17). Издание, на которое дана ссылка32, и которое рецензент также явно не видел, не содержит транслитерации вообще, а о сходстве переводов каждый сможет судить сам, сравнив их при желании.

20. Далее на стр. 10–12 рецензент даёт подраздел, озаглавленный как «Пересказы чужих мыслей и отступления, не относящиеся к теме исследования», в котором показывает, что не видит особой разницы между понятием цитирования и сносок на научную литературу, без чего вообще в принципе не может обойтись ни одно исследование, и «пересказом чужих мыслей». На этих страницах старательно и без разбору собраны практически все приведенные мною ссылки и цитаты, и подано это так как будто вообще нельзя ссылаться на научную литературу. При этом, все собственные ссылки на эту самую литературу также старательно переписываются рецензентом из моей же книги, с теми же страницами, иногда даже с допущенными мною опечатками33.

Доходит до абсурда. Рассуждая о том, зачем мною разбирается титул Nsj-tAnb.t-iSrw, хозяйки P. London BM ЕА 10554, младшей дочери Верховного жреца Амона Пинуджема II, bAk.t n(.t) pA ipw (n) Imn-Ra njcwt nTr.w – «Служительница архива (?) Амона-Ра, царя богов», рецензент, например, упускает из виду, что заупокойные свитки, предназначенные для женщин (это преимущественно жрицы Амона), появляются и существуют только при XXI–XXII династиях, и что любые указания на связь женщин-жриц с архивами и скрипториями имеют огромную ценность.

Таблицы и списки.

• «На фоне всех этих второстепенных деталей выглядит очень странным отсутствие детального изложения идей И. Мунро о типологии виньеток и развитии этих типов. Не упоминается детально (и даже кратко) классификация виньеток Х. Мильде, нет и типологии, созданной А. Нивински, и т. д., список можно продолжать. Так, на с. 186 о классификации Г. Мильде, И. Мунро и других сказано одним абзацем, а дальше целую» (стр. ).

«С. 181–186 отведены для перечисления списков виньеток 42 главы в Книге мертвых и похожих сцен в декорациях гробниц. Детальное исследование виньеток этой главы содержится, в частности, в работах И. Мунро» (стр. 14).

21. Рецензент вновь демонстрирует свое «блестящее» знание литературы по проблематике Книги мёртвых. Любой специалист, хоть раз обращавшийся к

изучению папирусной графики прекрасно знает, что ни в изданиях И. Мунро, ни в работе Х. Мильде34, ни в книге А. Нивинского35 типологий виньеток нет! То есть, рецензент в глаза ни видев ни одной из работ, на которые ссылается, рассуждает об их содержании.

Из трёх указанных рецензентом монографий И. Мунро, например, в работе «Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihren Datierung» (London – New York, 1988), иллюстрации рассмотрены как вспомогательный материал для датировки свитков.

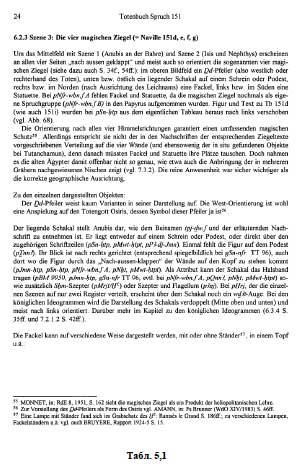

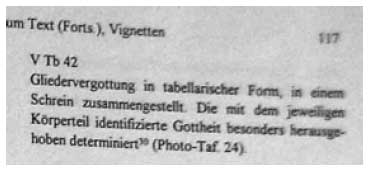

Двухтомная монография «Die Totenbuch-Handschriften der 18. Dynastie im Ägyptischen Museum Cairo (Wiesbaden, 1994) представляет собой издание (приведены тексты (их прорисовки) и фотографии) папирусов Книги мёртвых из собрания Каирского музея XVIII династии. Рисункам в данном издании уделено минимум места: даны их краткие описания и указаны использованные художником цвета. Привожу пример описания виньетки 42-й главы (для папируса pImn-Htp (Сс) pCairo CG 40002), из данного издания И. Мунро (Bd. I, S. 117) где, если верить госпоже Романовой, дано «детальное исследование виньеток этой главы»:

Вот и всё «детальное исследование»...

Хочу обратить внимание, что в этом внушительном издании И. Мунро под «типологиями виньеток», которые я почему-то «не упомянул» в своей книге, помещено как раз то, чего по мнению рецензента не должно быть в исследовании, а именно «пересказ содержания того, что изображено в той или иной сцене» (стр. 15). Выходит, что методика «серьезно хромает» и у лучших мировых специалистов по Книге мёртвых! Им, вероятно, стоит срочно приехать в Киев и проконсультироваться с госпожой Романовой, о том как «правильно» изучать источники.

Книга «Spruchvorkommen auf Totenbuch-Textzeugen der Dritten Zwischenzeit. (Wiesbaden 2001) и вовсе о виньетках ни разу не упоминает, поскольку

представляет собой публикацию свода глав Книги мертвых в свитках Третьего переходного периода. Такие публикации сводов источников, по мнению госпожи Романовой, вообще нельзя считать полноценным исследованием ибо «составление базы данных исследования – это первый этап исследовательской работы. Далее эти источники надо анализировать, ведь списки сами по себе ничего не доказывают и не опровергают… проблема в том, что в монографии отсутствует именно анализ источников» (стр. 15). Думаю, мне стоит проинформировать д-ра И. Мунро, что одна из её монографий не является научной работой, так как лишена «анализа источников».

Не обнаруживается никаких типологий виньеток и в книге Х. Мильде (если не считать разбивки на сцены изобразительного ряда 17-й главы Книги мёртвых). Здесь дано исследование виньеток в pNfr-rnpt (pBrusseles E 5043 + pPhiladelphia

Univ. Mus. E 2775, 16720, 16721, 16722 + pLondon BM EA 9962 / 2–7, 9957 + pKaunas + pPrinceton) XIX династии36. Оно построено по принципу анализа

виньеток отдельных глав. Сначала приводится описание рисунка в pNfr-rnpt, а потом предлагается построенное по хронологическому принципу описание иконографии, стилистики и тексто-изобразительных связей рисунков главы в параллельных источниках: свитках Книги мёртвых, росписи фиванских гробниц и саркофагов.

В монографии же проф. А. Нивинского37, посвященной фиванским заупокойным папирусам Третьего переходного периода, дан почти исчерпывающий свод источников, анализ истории формирования и эволюции данных документов, разработана очень удачная система типологии оформления папирусов, основанная на хронологическом принципе, способная служить критерием датировки памятников. Но отдельных типологий рисунков и здесь нет.

Вывод: ни малейшего представления о содержании книг, на которые ссылается, у госпожи Романовой нет. Это хорошо заметно и на следующем примере.

• «На с. 188, автор монографии пытается обосновать «свою» типологию виньеток 42 главы Книги мертвых, доказывая, что она отличается от типологии И. Мунро. Как он ни пытается это доказать, практически ничем существенным она не отличается» (стр. 12).

22. К сведению рецензента, И. Мунро разработала не иконографическую типологию 42-й главы Книги мёртвых, а типологию оформления глав в свитках, помимо 42-й главы, характерную также ещё для нескольких изречений38. Кроме того, разработанную мною типологию 42-й главы сама И. Мунро высоко оценила и она представлена в специальной статье в юбилейном сборнике в её честь39.

• «Следует сказать, что исторический подход в этой работе кандидата исторических наук проигнорирован полностью. Автор ничтоже сумняшеся сравнивает все со всем, материалы додинастики (ок. 4000–2900 до н. э.) – с материалами Нового царства (ок. 1539–1077 гг. до н. э.), сваливает в общую кучу Позднюю эпоху (ок. 722–332 г. до н. э.) и Птолемеевский период (332–30 г. до н. э), жонглируя данными, происходящими из разных тысячелетий (стр. 12)».

23. Голословное утверждение, не подтвержденное ни одним примером! Образцы такого рода «эклектики», однако, можно действительно найти в египтологических работах. Например, в довольно популярном в последнее время исследовании Э.Х. Гордона – К.В. Швабе для обоснования своих идей в разделе «The Principal Supporting Vertebrae for the Body» авторы на нескольких страницах вмещают всё – Тексты пирамид, Тексты саркофагов, Книгу мертвых, храмовые тексты Эдфу и т.д., и т.п.40

• «Из 26 учтенных папирусов выделено 20 подтипов, и при этом еще выделены 4 исключения. Так выходит потому, что автор монографии путается с предметом своего исследования: то ли он исследует рути-сцены в Книге мертвых, как должно быть, судя по названию его работы, то ли рути-сцены на памятниках периода Нового царства и Третьего переходного периода, но тогда содержание исследования не соответствует его названию» (стр. 13).

24. Рецензент странным образом «не замечает», что для создания иконографической типологии Rw.tj-scene помимо 26 свитков использованы также данные росписи гробниц (18 сцен) и саркофагов (18 сцен). Дальнейшие выкладки ещё более странны. Рецензент, похоже, путается, что есть Книга мёртвых – заупокойные папирусные свитки или всё же «отдельные изречения-главы Книги мертвых, как и виньетки, помещались не только на свитки папируса, льна либо кожи, но и на другие носители, в частности, на стенки саркофагов, на статуэтки-ушебти, на стены гробниц и т.д.» (стр. 3 рецензии). Для прояснения ситуации следует взглянуть на структуру всё того сайта Боннского Проекта, где очерчен круг памятников материальной культуры, бывших носителями текстов и иллюстраций Книги мертвых.

• «ссылки 206 на с. 171, … сделано утверждение о перспективности исследования «взаимодействия пары nHH и Dt на уровне отдельных групп текстов» и сказано, что «само направление можно признать очень перспективным, и следует ожидать появления работ о nHH и Dt, например, в Текстах Саркофагов». В этой ссылке 206 Н.А. Тарасенко сообщает, что такое исследование «во многом подготовлено и выходом» двух книг – индексом терминов к Текстам саркофагов и словарем того же Р. Ханнига по лексике периода Среднего царства, в котором тоже есть указатель употребления указанных терминов в Текстах саркофагов! Логику автора монографии, утверждающего, что публикация индексов к иероглифическим текстам может «во многом» подготовить их исследование и дать ему перспективу, можно понять, лишь предположив, что он не способен найти эти термины в иероглифических текстах» (стр. 14).

25. Возникает логичный вопрос, зачем вообще создавать какие-либо словари, справочники, индексы, базы данных? Не для того ли, что бы облегчить труд будущим поколениям исследователей, которые смогут потратить на сбор информации об интересующем их слове гораздо меньшее количество времени и тем самым стимулировать их работу? Зачем, например, был создан монументальный «Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen»41? Ведь можно было просто взять с полки издания Текстов пирамид, Текстов саркофагов, Книги мёртвых, добавить ещё «Эдфу», «Эсну» и «Дендеру», а затем быстро, легко и непринужденно собрать там все упоминания Осириса или Исиды. Видимо, некоторые украинские «египтологи» настолько суровы, что не нуждаются в справочной литературе и гордо отказываются от неё при подготовке своих работ. Но это не означает, что каждый египтолог обязан буквально пройти путь Ж.-Ф. Шампольона.

Для того же, что бы определить, способен или не способен автор книги «найти эти термины (nHH и Dt – Н.Т.) в иероглифических текстах», следует не полениться и сравнить индексы в «Словаре» Р. Ханнига с приведённой в моей книге таблицей. У Р. Ханнига в индексе упоминаний nHH42, например, нет отсылки на PT 301 §401. У Р. Ханнига приведено 48 отсылок на упоминания Dt43, в моей таблице – 58. Думаю, комментарии излишни.

• «На вопрос, почему Н.А. Тарасенко не «исследовал» подобным образом употребление двух указанных терминов в Текстах саркофагов и в Книге мертвых, тоже можно ответить: для реализации этой «перспективы» он не нашел сводного корпуса переводов Текстов саркофагов, выискивать все «джет» и «нехех» в отдельных переводах долго…» (стр. 14).

26. Методика поиска иероглифических написаний слов по «корпусам переводов», предлагаемая рецензентом, мне не известна. Создание же сводов употребления терминов nHH и Dt в Текстах саркофагов и Книги мертвых44, вообще не входило в задачи данного раздела, представляющего собой дополнение к основному тексту c обзором историографии по конкретной проблеме.

• «Укажу также, что исследование этих терминов в Текстах пирамид преподносится как реконструкция мыслей выдающегося русского египтолога Олега Дмитриевича Берлева, которую Н.А. Тарасенко делает непонятно по каким источникам, потому что прозреть, что мог по этому поводу думать О.Д. Берлев (1933–2000), сейчас невозможно, а сам он только частично затронул эту тему. Это еще один из примеров фальсифицирования – перевирания мнений других ученых» (стр. 14).

27. Ничего подобного «реконструкции мыслей» О.Д. Берлева в книге не предлагается. Ни единой фразы вроде того, что «такой-такой то сидит и думает то-то и то-то…» или «резюме его мыслей будет примерно такого и такого вида…» в книге нет. Скорее наоборот, утверждается, что в данном случае это практически невозможно (стр. 178–179 книги). Для понимания этого обстоятельства таблица, кстати, и была создана. Заметим, что при изложении концепции О.Д. Берлева (стр. 175 книги) использованы прямые цитаты! Что это как не «перевирание» написанного в книге со стороны рецензента? Впрочем, как мы успели убедиться, рецензент сам вполне в состоянии читать и резюмировать мысли, причем древних египтян.

• «Таким образом, под разные списки, таблицы, схемы и т. п. отведено не менее половины объема книги» (стр. 15).

28. Я уже ответил на схожее замечание в пункте 9. Но еще добавлю, что в статье Л.Е. Диаз-Иглесиас Лланос (2005 г.), работавшей на материалах того же Боннского Проекта, и посвящённой виньетке 17-й главы Книги мёртвых с божествами Хехом и Уадж-уром и священными водоёмами бога Херишефа в

Гераклеополе, тексту с 22 иллюстрациями уделено 35 страниц45, спискам источников, таблицам, схемам и т.п. – 62 страницы! Рецензенту это может показаться странным, но именно так сейчас в египтологии и принято обрабатывать материал виньеток Книги мёртвых!

• «Исследователь, нажав несколько клавиш, может подобрать себе из этой базы список всех известных папирусов, которые его интересуют. Например, рецензент практически за несколько минут получила выборку источников: по состоянию на 24.06.2012 этот ресурс фиксировал 299 папирусов с виньетками 15 главы (т. е. «16 глава» в монографии Н.А. Тарасенка), 266 – с виньетками 17 главы, и 49 – с виньетками 42 главы. Таким образом, составление подобных списков не является заслугой автора» (стр. 15).

29. Рецензент, попытавшись работать с электронной базой данный, видимо, как «истинный историк», «сваливает в общую кучу» сводку по памятникам всех эпох функционирования Книги мёртвых, – от Нового царства до эпохи Птолемеев. На деле, ограничив поиск теми хронологическими рамками, которые охвачены в работе, расклад получается следующий (данные http://awktotenbuch.unikoeln.de на 14, 10, 2012):

Bonn Totenbuchprojekt

15/16 глава (с илл.): НЦ – 21; ТПП – 13. Всего: 34.

НТ

Всего: 3746.

Bonn Totenbuchprojekt

17 глава (с илл.): НЦ – 40; ТПП – 12. Всего: 52.

НТ

Всего: 62.

Bonn Totenbuchprojekt

42 глава (с илл.): НЦ – 22; ТПП – 6. Всего: 28.

НТ

Всего: 31.

Вывод: рецензент не просто не может различить свитки по хронологии, смешивая «всё в одну кучу» и не понимая разницы между Новым царством и Поздним периодом, демонстрируя к тому же неумение работать с электронной базой данных. На лицо введение читателей в заблуждение.

Переводы с египетского.

На стр. 15–18 представлен опус, озаглавленный как «переводы с египетского», написанный в том же стиле, что и предыдущие разделы. Его менторский, догматический тон казалось бы должен свидетельствовать о том, что О.А. Романова – известный и опытный переводчик с египетского языка на русский.

Однако, по состоянию на 2010 год никаких особых её переводов с египетского не известно47. Это делает попытки оценки чужих переводов несколько странными, поскольку сама она таковыми не занимается48. В силу этого отмечу лишь наиболее показательные примеры.

• «египетское выражение «aHa.w m anx» переведено как «время-жизни жизни» (!), что это такое, вообще непонятно» (стр. 15).

30. В действительности, в книге написано: ««время жизни» (букв.:![]() aHaw m anx «время-жизни жизни» (стр. 165). В буквальном переводе aHaw m anx действительно, получается определённая тавтология «время(-жизни) жизни» или «время жизни в жизни», т.к. aHaw переводится именно как «Lebenzeit»49.

aHaw m anx «время-жизни жизни» (стр. 165). В буквальном переводе aHaw m anx действительно, получается определённая тавтология «время(-жизни) жизни» или «время жизни в жизни», т.к. aHaw переводится именно как «Lebenzeit»49.

• «Ra m wbn.f… следовало бы переводить «Ра в восхождении его» (стр. 16).

31. Чем перевод «Ра в восхождении его» лучше чем наш «Ра в его восходе» не понятно? Но если заглянуть в любой толковый словарь русского языка то значением им. сущ. «восхождение» будет – «1. пр. от гл. восходить; 2. Результат такого действия; подъем на труднодоступную горную вершину, обычно совершаемый альпинистами». Значением им. сущ. «восход» является – «1. Появление небесного светила – солнца, луны – над горизонтом. 2. Временной период такого появления». В Древнем Египте солнце с альпинизмом не ассоциировалось.

• «ky Dd, – переводить на русский как «другие говорят» можно лишь с большой натяжкой» (стр. 16).

32. «Правильный» перевод, тем ни менее, рецензентом не предложен.

• «Следует добавить, что у А. Шортера основной иероглифический текст тоже дан не по папирусу BM EA 9904, хотя разночтения именно этого папируса там указываются. Т. е. Н.А. Тарасенко взял текст и перевод из книги Г. Лаппа, а для создания видимости собственного перевода дописал еще две другие книги» (стр. 17).

«Следует отметить, что детальное рассмотрение всех аспектов, связанных с 17 главой Книги мертвых, представлено в монографии Г. Лаппа» (стр. 13).

33. Во-первых, издание А. Шортера – критическое, т.е. содержит известные автору из свитков собрания Британского музея разночтения. В т.ч. и Р. London BM EA 9904. Во-вторых, издание Г. Лаппа, которое, как и подавляющее большинство других цитируемых ей работ, госпожа Романова никогда не видела, – синопсис 17-й главы Книги мертвых времени «фиванской редакции» (см.: http://www.orientverlag.ch/publications.htm)50, в нём нет ни перевода этой главы, ни «детального рассмотрения всех аспектов»! Читателя вводят в заблуждение.

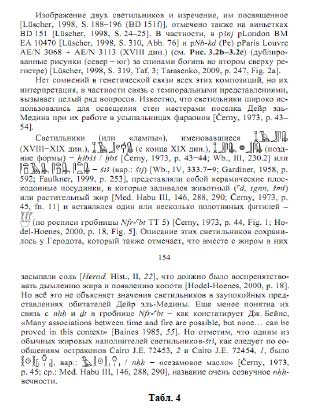

Это же можно сказать и о «разоблачении», приведенном рецензентом на стр. 19: «На с. 154 пересказываются идеи Барбары Люшер о светильниках…». Как можно ни разу не заглянув в книгу самой Люшер подобное написать? Оказывается, совсем не сложно, если поставить перед собой определенную цель?! В подтверждение я приведу две страницы своей книги (Табл. 4), и те страницы, с которых я якобы «переписывал» у Б. Люшер (Табл. 5, 1–2)51, чтобы каждый смог убедиться насколько много оттуда я почерпнул.

Литература, использованная в работе.

34. Обзор рецензентом литературы, использованной мною в работе (стр. 18–20), вообще в особых комментариях не нуждается. Ведь оказывается, египтологам нельзя использовать книги «по общим культурологическим темам, преимущественно по семиотике» (стр. 18), и издания «посвященные другим цивилизациям» (стр. 18) тоже нельзя. Изданная под грифом Академии наук на русском языке публикация Г. Картера гробницы Тутанхамона превращается в «научно-популярную» (!)52. В разряд «неспециалистов» у госпожи Романовой даже некоторые профессора и доктора наук попали (Н.А. Померанцева) (стр. 19)! Никаких «выпадов антисемитского и расистского характера» из работы А.Л. Вассоевича и близко в моей книге не приводится (стр. 19).

35. Относительно одной из моих статей говорится, что якобы её автор «фактически пересказывает взгляды на то, чем является уроборос, высказанные Л. Какоши, Я. Ассманом, и А. Нивински» (стр. 19), хотя опять же речь идёт о ссылках и цитировании, и какое это имеет отношение к книге не понятно. Таблицы и иллюстрации А. Нивинского, данные в книге, представляются так, как будто бы они даны без ссылок на их автора («из работы последнего он даже позаимствовал схемы и рисунки для своей монографии» (стр. 19 и 20)), что также является обманом читателя, так как все необходимые ссылки на источник приведены.

36. Наконец, показателен анализ фразы в книге (стр. 98):

Комментируется эта цитата так, «будто утверждение о том, что на саркофаге Сепа53 ІІІ изображен образ этого синкретического божества, принадлежит именно Н.А. Тарасенку. Но эта мысль тоже ему не принадлежит, по поводу интерпретации этого образа как Ра-Осириса, в частности, укажем на статью того же М.А. Чегодаева, которую Н.А. Тарасенко активно переписал в указанной статье» (стр. 20). Во-первых, из текста книги никак не следует, что «утверждение о том, что на саркофаге» этого самого Сепа изображен Ра-Осирис «принадлежит именно Н.А. Тарасенку». Кроме того, рецензент явно не знаком с содержанием самой статьи54, ознакомившись с которой он бы знал, что честь открытия образа Ра-Осириса на саркофаге ¤pj ІІІ в России несомненно принадлежит Михаилу Андреевичу (2005–2006 гг.) и этого права у него отнюдь никто не отнимал, хотя на Западе на солярно-осирическую семантику этого образа указали также П. Пиккионе и Б. Бакес55.

37. Моя рукописная работа, специально подготовленная для конкурса Президиума НАН Украины, у рецензента превращается в некую «загадочную монографию», «текста которой никто и нигде не видел» (стр. 20).

38. В завершение, приведем следующую цитату:

«На с. 141 появляется предложение: «В свое время мы выдвинули предположение о связи семантики подголовника из гробницы Тутанхамона, при ее параллелизме с rw.tj-scene, с темпоральными представлениями…» с соответствующей ссылкой. Но эта мысль тоже была выдвинута другими исследователями, она, в частности, отражена и в статье того же Б. Хеллинкса» (стр. 20).

39. Пытаясь «уличить» автора в заимствовании идей из статьи Б. Хеллинкса 2001 г.56 (на других не указано), рецензент даёт ссылку на мою статью 2002 г.57, но «забывает» указать, что эта статья – опубликованные материалы конференции прошедшей в начале 2001 года, т.е. никакого «заимствования» идей тут просто быть не может.

40. Не всё так однозначно и с претензиями к передачи иностранных фамилий, как описывает рецензент (стр. 18) (сама она ошибки также допускает неоднократно, чего «Зэте» стоит). Например, моя передача фамилии Lesko как Лешко, основана на том, что как правильно её следует произносить мне сообщил сам проф. Леонардо Лешко во время международного симпозиума в Германии в 2005 г. Его род происходит из деревни в Словакии на границе с Украиной. Близкими ей являются например нередкие для Украины фамилии «Лешко» и «Ляшко». Собираюсь придерживаться этого «неправильного» способа передачи и далее.

41. Отметим также следующие моменты, характеризирующие элементарную грамотность рецензента:

• «Работа написана на русском, издана под грифом Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАНУ» (стр. 1).

На русском языке инициалы академика Крымского, будут А.Е. – Агафангел Ефимович. В Институте, названом именем А.Е. Крымского работает рецензент.

• «В работе М.А. Тарасенка проблематику…» (стр. 1).

Инициалы автора рецензируемой книги на русском языке передаются как Н.А., более того, по нормам русского правописания, украинские фамилии на -ко по падежам не склоняются. Эта ошибка неоднократно повторяется по всему тексту, думаю комментарии будут излишни. Человеку, умеющему «читать египетские тексты» и критиковать чужие переводы с древнего языка для начала следует освоить правила современного перевода с украинского на русский!

42. Истинным же апофеозом «труда» рецензента является заключение, что «каждая иллюстрация была либо перепечатана из уже изданной работы другого исследователя58, либо взята с сайта Totenbuch-Projekt Bonn (который оговаривает, что все материалы, которые зарегистрированные пользователи видят на сайте, не могут быть напечатаны без специальных разрешений музеев и других собственников интеллектуальных и смежных прав)» (!!!) (стр. 18). Здесь уже просто начинается научная фантастика – каким образом могли попасть в книгу, изданную в 2009 году, фотографии с веб-ресурса, начавшего своё функционирование в марте 2012 года!!! Воистину – загадка. Не иначе, машина времени в Киеве завелась?! За кого здесь принимает своих читателей рецензент, пусть каждый делает выводы сам.

Подведем итог. Для написания рецензии на достаточно узкоспециализированную книгу к.и.н. Е.А. Романова не использовала ни единой публикации по предмету исследования. В оценке содержания работы очевидна её полная беспомощность: то «параллели» у нее ненаучный термин, то содержание кажется «алогичным», то описания не нравятся, то «мнение» автора «выпячивается», то оно у других «переписывается». То вообще допускается «чисто научная» терминология вроде «что Пятихатки, что Шестихатки, о каких-то хатках ведь говорится» (стр. 17). В целом вся догматика рецензии выдержана в духе владения некой «абсолютной истиной»59, но это ведь надо хоть чем-то подкреплять.

Определенную наукообразность рецензия приобретает лишь в тех немногих случаях, которые имеют к основной проблематике исследований рецензента хоть какое-то отношение, а у автора даны либо в примечаниях, либо в приложении. Возникает резонный вопрос, зачем браться за написание рецензии на книгу60, которая не имеет ни малейшего отношения к теме твоих собственных научных изысканий? Одних общеисторических познаний и «Топографической библиографии» здесь может оказаться недостаточно61. Мотивация подобных действий мне непонятна62. Не лучше ли браться за рецензирование книг, написанных в смежной тематике? Надеюсь, этот не очень удачный опыт создания рецензии всё-таки подвигнет госпожу Романову к работе в рамках собственной компетенции, по крайней мере КПД может оказаться выше.

А вот методика «научной критики», предложенная рецензентом, не имеющая ничего общего с наукой ни по каким стандартам, в основном сочетающая в себе два основных элемента: некомпетентность и обман читателя, нуждается, на мой взгляд, не только в морально-этической, но и в правовой оценке.

- Вывод о том, что данную монографию в России (и за границей) «почти никто не читает, и поэтому не может оценить содержание» (стр. 1), по меньшей мере, абсурден. Собственно, еще до выхода в печать книга рецензировалась весьма авторитетными специалистами: проф. А. Нивинским (Варшава), проф. А.Е. Демидчиком (Новосибирск) и проф. Н.А. Померанцевой (Москва). Остается только порадоваться, что уровень нашей «украинской египтологии» уже настолько вырос, что вполне может обойтись своей собственной «шкалой научной ценности», очевидно, теперь значительно превосходящей все прочие национальные египтологические школы.

- Seeber Chr. Untursuchungen zur Darstellung des Totengerichts im Alten Ägypten / Christine Seeber. – München – B. : Deutscher Kunstverlag, 1976. – VIII, 271 S. – (MÄS ; Bd. 35).

- Чегодаев М. А. Папирусная графика Древнего Египта / М. А. Чегодаев. – М. : УРСС, 2004. С. 34.

- Müller-Roth M. Das geflügelte Krokodil. Codierung von Totenbuch-Vignetten / Marcus Müller-Roth // Information Technology and Egyptology in 2008. Proceedings of the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique et Egyptologie), Vienna, 8–11 July 2008 ; [Ed. by N. Strudwick]. – Piscataway, 2008. – S. 49–70. – (Bible in Technology Supplement ; 1)

- Totenbuch-Forschungen : Gesammelte Beiträge des 2. Internationalen Totenbuch-Symposiums Bonn, 25. bis 29. September 2005 ; [Hrsg. von B. Backes, I. Munro, S. Stöhr] –. Wiesbaden, 2006. – P. 339–355. – (SAT ; 11).

- Bibliographie zum altägyptischen Totenbuch. 2., erweiterte Auflage ; [Bearb. von B. Backes, S. A. Gülden, H. Kockelmann, M. Müller-Roth und S. Stöhr]. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2009. – (SAT ; 13). – S. 249.

- Романова О. О. Доброчесна людина в Стародавньому Єгипті за автобіографічними текстами від Давнього до Середнього царства / Олена Олексіївна Романова. К., 2011. – 380 с.

- Hornung E. Szenen des Sonnenlaufes / Erik Hornung // Sesto Congresso Internazionale di Egyttologia. – Atti 1. – Turin, 1992. – S. 317.

- Journey through the Afterlife. Ancient Egyptian Book of the Dead ; [Ed. by J. Taylor]. – L. : British Museum Press, 2010. – P. 246–247. Taylor J. H. Spells for eternity. The Ancient Egyptian Book of the Dead / John H. Taylor. – L. : The British Museum Press, 2010. – P. 114–115.

- Borghouts J. F. A New Middle Kingdom Netherworld Guide / Joris F. Borghouts // Akten des vierten internationalen ägyptologen Kongress, München 1985 ; [Hrsg. von S. Schoske]. – Bd. 3 : Linguistik, Philologie – Religion– Hamburg, 1988. – P. 131–139. – (SAK−Beihefte ; Bd. 3).

- Bryan B. M. The Disjunction of Text and Image in Egyptian Art / Betsy M. Bryan // Studies in Honour of William Kelly Simpson ; [Ed. by P. Der Manuelian]. – Vol. I. – Boston, 1996. – P. 161–168. См. также на эту тему сборник статей Дж. Бейнса: Baines J. Visual and Written Culture in Ancient Egypt / John Baines. – Oxford : Oxford University Press, 2007.

- Если вообще возможно наложение нашего «эстетического» понимания значения этого термина на его архаическое восприятие. См.: Тульпе И.А. Мифология. Искусство. Религия / И.А. Тульпе. – СПб.: Наука, 2012. – 320 с.

- Имеются в виду автобиографии вельмож – Н.Т.

- Романова О.О. Указ. соч. – С. 49.

- См. напр.: Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей / А. К. Байбурин // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1989. – С. 63−88. Его же. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология. – Л., 1981. – С. 215–226. – (Сборник музея антропологии и этнографии ; Вып. XXXVII). Тульпе И. А. «Сакральное» и сакральное (термин и феномен) / И. А. Тульпе // Боспорский феномен : сакральный смысл региона, памятников, находок. Материалы Международной научной конференции. – Ч. I. – СПб., 2007. – С. 14–18.

- Можно привести и более наглядный пример. Перед входом в Лувр в Париже висит вывеска с воспроизведением картины Л. да Винчи «Мона Лиза», также и по всему музею развешены указатели, с её воспроизведением, и наконец, висит сама эта картина. Ведь никому в голову не приходит утверждать, что все эти изображения имеют абсолютно одинаковую ценность! А по логике рецензента это именно так.

- Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал. (О порядке чтения Текстов пирамид) // Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта / М. Э. Матье ; [состав. и вступ. статья А. О. Большакова]. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – С. 62.

- Там же. – С. 56.

- Там же. – С. 67.

- Павлова О. И. Жертвенный ритуал в текстах пирамиды Унаса / О. И. Павлова // Древний Египет : язык – сознание – культура. По материалам египтологической конференции 12–13 марта 1998 г. – М., 1999. – С. 210

- Я бы порекомендовал рецензенту помимо процитированных статей также ознакомиться с содержанием статьи Дж. Аллена, для расширения кругозора по сути заявленных ею фраз: Allen J. P. Reading a Pyramid / James P. Allen // Hommages à Jean Leclant. – Vol. I : Études Pharaoniques. – Le Caire, 1994. – P. 5–28. – (BdÉ ; T. 106 / 1).

- Budge Е. А. W. The Greenfield Papyrus in the British Museum : the funerary papyrus of princess Nesitanebtashru, daughter of Painetchem II and Nesi-Khensu, and priestess of Amen-Rā at Thebes, about B. C. 970 ; reproduced in collotype facsimile, with introduction and description / Ernest Alfred Wallis Budge. – L. : British Museum Press, 1912. – P. 80.

- Hellinckx B. R. The Symbolic Assimilation of Head and Sun as expressed by Headrests / Bart R. Hellincks // SAK. – 2001. – Bd. 29. – P. 63, fn. 7. См. также: de Buck A. De Godsdienstige opvatting van den Slaap inzonderheid in het Oude Egypte : rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleerar in de Egyptologie en de geschiedenis van de antieke godsdiensten aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 20 October 1939 / Adrian de Buck. – Leiden : E.J. Brill, 1939. – (MEOL; № 4). – Р. 15–16.

- Ср.: Панов М.В. Обзор переводов с египетского языка на русский (1882–2010) / М. В. Панов. Новосибирск, 2011. – С. 19.

- Там же. – С. 427, 439–440.

- По версии рецензента, он «является одной из самых известных личностей Древнего Египта» (стр. 7). Видимо, идёт где-то сразу после Тутанхамона и Нефертити, не иначе?

- PM IV, P. 149.

- BH, I, P. 74.

- Ibid.

- Kamrin J. The Cosmos of Khnumhotep II at Beni Hasan / Janice Kamrin. – L. – N. Y. : Kegan Paul Interanational, 1999. – 195 p., 6 pl. – (Studies in Egyptology).

- Willems H. Chest of Life. A Study of the Typology and Conceptual Development of Middle Kingdom Standard Class Coffins / Harco Willems. – Leiden : Ex Oriente Lux, 1988. – (MEOL ; Vol.25). – Р. 65 (map).

- Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts ; [Ed. by P. Der Manuelian] / James P. Allen. – Atlanta : Society of Biblical Literature, 2005. – 471 p. – (Writings from the Ancient World ; Vol. 23).

- Например, на стр. 12 в прим. 22 год издания монографии И. Мунро «Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihren Datierung», обозначен как «1987», т.е. повторена моя опечатка. Правильно: 1988. О каком критическом подходе рецензента тут можно сказать и какие вообще из цитированных работ он видел?

- Но не Г. Мильде, как полагает рецензент.

- Форма «А. Нивински», употребленная рецензентом, говорит о том, что она считает Андрея Нивинского женщиной. Это не так.

- Milde H. The Vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet / Henk Milde. – Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1991. – IX, 284 p. – (Egyptologische Uitgaven ; VII).

- Niwiński A. Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri of the 11th and 10th Centuries B. C. / Andrzej Niwiński. – Frieburg – Göttingen : Universitätsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. – XXXII, 402 p., fig., tables, plates. – (OBO ; 86).

- Munro I. Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihren Datierung [Studies on the Book of the Dead of the 18th dynasty] / Irmtraut Munro. – L. – N. Y. : Kegan Paul Press, 1988. – (Studies in Egyptology). – S. 203–204, 265–267.

- Tarasenko M. The BD 42 vignettes during the New Kingdom and Third intermediate Period / Mykola Tarasenko // Ausgestattet mit den Schriften des Thot. Festschrift für Irmtraut Munro zu ihrem 65. Geburtstag ; [Hrsg. von B. Backes, M. Müller-Roth, S. Stöhr]. – Wiesbaden, 2009. – P. 239–266. – (SAT ; 14).

- Gordon A. H. The Quick and the Dead. Biomedical Theory in Ancient Egypt / Andrew H. Gordon, Calvin W. Schwabe. – Leiden – Boston : Brill – Styx, 2004. – 236 p. – (Egyptological Memoirs ; 4). P. 114–119.

- Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen / Hrsg. von Christian Leitz ; berabeiten von D. Budde … [et al.]. – Leuven – Paris – Dudley, MA : Uitgeverij Peeters, Departement Oosterse Studies, 2002−2003. – Bd. I−VIII. – (OLA ; T. 111–116, 129).

- Hannig R. Ägyptisches Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit / Rainer Hannig. – Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 2003. – (Hannig–Lexica ; 4). – S. 646 {16141}, {16170}, {16177}.

- Ibid. – S. 1485–1486 {39374}, {39380}, {39381}, {39392}

- Да и создавать их ненужно. Для Текстов саркофагов см.: van der Plas D., Coffin Texts Word Index / Dirk van der Plas, J. F. Borghouts. – Utrecht – P., 1998. – (Publications Interuniversitaires de Recherches Égyptologiques Informatisées ; Vol. VI). – Р. 161, 323. Для Книги мёртвых это:

– nHH – BD 1, 15, 17, 62, 85, 152, 154, 163, 164;

– Dt – BD 15, 17, 27, 62, 78, 99, 109, 140, 149, 163. Если найдутся дополнения, буду только признателен. - Díaz-Iglesias Llanos L. E. Commentary on Heracleopolis Magna from the theological perspective (I) : the image of the local lakes in the vignette of chapter 17 of the Book of the Dead / Lucia Elena Díaz-Iglesias Llanos // Trabajos de Egiptologia. – 2005. – № 4. – P. 31–65.

- Более точное сопоставление этих данных не имеет смысла, т.к. электронная база данных даёт общую сводку, включающую все типы иллюстраций глав, а не только те, что рассмотрены в моей книге.

- См.: Панов М.В. Указ. соч. – С. 434.

- Упомянутая книга О.А. Романовой (2011) с переводом на украинский язык избранных автобиографий надежно защищена от его оценки и критики со стороны российских египтологов. По-сути, этот труд даже избежал рецензирования со стороны египтологов.

- Wb., I, 222–223. Hannig R. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptische-Deutsch. / Rainer Hannig. – Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 1995. – (Hannig–Lexica ; 1). – S. 156−157

- Lapp G. Totenbuch Spruch 17. Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches / Günter Lapp. – Basel : Orientverlag, 2006. – 363 S. – (Totenbuchtexte ; 1).

- Lüscher B. Untersuchungen zu Totenbuch Spruch 151 / Barbara Lüscher. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1998. – (SAT ; 2). – S. 24–25.

- Картер Г. Гробница Тутанхамона / Говард Картер ; [пер с англ. Ф. Л. Мендельсона, Д. Г. Редера ; Отв. ред. И. С. Кацнельсон]. – М. : Издательство восточной литературы , 1959. – 261 с., 147 табл.

- Именно так! «Сепа»!

- См. Тарасенко Н. А. Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис : иконографический аспект образа / Н. А. Тарасенко // Східний світ. – 2006. – № 3. – С. 71–74.

- Backes B. Das altägyptische «Zweiwegbuch». Studien zu den Sargtext-Sprüchen 1029–1130 / Burkhard Backes. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2005. –(ÄА ; 69). – S. 361; Piccione P.A. Mehen. Mysteries and Resurrection from the Coiled Serpent / Peter A. Picione // JARCE. – 1990. – Vol. 27. – P. 44.

- Hellinckx B. R. Op. cit.

- Тарасенко Н. А. Космография Вечности в Древнем Египте (к интерпретации одной виньетки Книги Мертвых) / Н. А. Тарасенко // Культурное наследие Египта и Христианский Восток. (Материалы международных научных конференций) ; [Под ред. Э. Е. Кормышевой]. – Вып. 1. – М., 2002. – С. 227–280.

- Отметим, что в книге присутствует список иллюстраций с указанием происхождения каждой из них (стр. 316–330). Книга давно отправлена многим западным коллегам и в различные музеи. Никаких претензий пока не поступало. Напротив, на главной странице сайта того же пресловутого Боннского Проекта «Книга мертвых», Украина названа одной из стран, где проводятся исследования Книги мёртвых (так сказать, «восточным рубежом», «западный» – США), и заслуги рецензента в этом нет.

- Лозунг может быть примерно озвучен как «наше учение истинно, ибо оно верно».

- Замечу, у госпожи Романовой это первый официальный опыт рецензирования.

- Это всё равно, что взяться выиграть олимпийские игры на основе ОФП и утренней гимнастики.

- Скорее всего, здесь проявляется этология человека, как территориального животного.