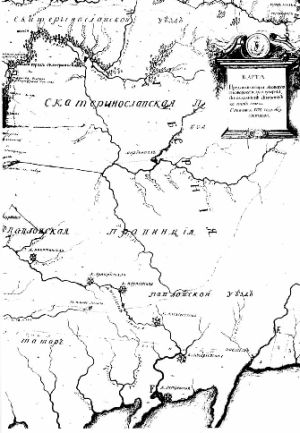

В ходе продвижения Российской империи на Юг, ее военных завоеваний и колонизации новых имперских окраин указом Сената от 14 февраля 1775 г. была образована Азовская губерния. В ее состав вошли: город Азов, крепость Св.Дмитрия Ростовского, Таганрог, город Черкасск и земли Войска Донского, Новая Днепровская линия укреплений, крепости Керчь и Еникале, Кинбурнский замок и земли между Днепром и Бугом, город Бахмут и территория бывшей Славяносербии [1]. После ликвидации Запорожской Сечи в том же 1775 г. к Азовской губернии отошли земли бывших Запорожских Вольностей по левую сторону от р. Днепр. Как в Азовской, так и в новообразованной соседней Новороссийской губернии, внедрялась общая административная система управления: создавались губернские, провинциальные и уездные учреждения.

В ходе продвижения Российской империи на Юг, ее военных завоеваний и колонизации новых имперских окраин указом Сената от 14 февраля 1775 г. была образована Азовская губерния. В ее состав вошли: город Азов, крепость Св.Дмитрия Ростовского, Таганрог, город Черкасск и земли Войска Донского, Новая Днепровская линия укреплений, крепости Керчь и Еникале, Кинбурнский замок и земли между Днепром и Бугом, город Бахмут и территория бывшей Славяносербии [1]. После ликвидации Запорожской Сечи в том же 1775 г. к Азовской губернии отошли земли бывших Запорожских Вольностей по левую сторону от р. Днепр. Как в Азовской, так и в новообразованной соседней Новороссийской губернии, внедрялась общая административная система управления: создавались губернские, провинциальные и уездные учреждения.

Губернатором Азовской губернии по указу генерал-губернатора Г.А. Потемкина от 27 июля 1775 г. стал генерал-майор и главный командир Новой Днепровской линии крепостей, опытный чиновник В.А. Чертков. 3 ноября 1775 г. к исполнению дел приступила Азовская губернская канцелярия [2, с. 178]. Одним из важных структурных подразделений губернской канцелярии являлась межевая экспедиция. В Азовской губернии она была образована в обход инструкции 1776 г., регламентировавшей деятельность межевых учреждений по всей Российской империи. Согласно инструкции, на местах могли быть образованы только межевые конторы и канцелярии, главной обязанностью которых считалось определение границ землевладений [2, с. 180]. Однако, первоочередные задачи, стоявшие перед властью, формировали местную специфику. В условиях необходимости точного определения границ губернии, ее скорейшего картографирования, помещичьей и государственной колонизации, в Азовской губернии была создана межевая экспедиция.

В штат Азовской межевой экспедиции сначала входили: землемер штаб-офицерского чина, два землемера обер-офицерского чина, четыре помощника, канцелярист, копиист и сторож [3, л. 382 об.]. Должность межевщика отдельно существовала при правлении земского комиссара, контролирующего бывшее запорожское население и отвечающего за переход жителей зимовников в государственные слободы [4, с. 4]. Земли слобод еще предстояло отмежевать.

Другое дело, что довольствоваться таким штатом на практике, учитывая объем предстоящих работ в губернии, оказалось нереальным. Поэтому в губернской межевой экспедиции для ведения полевой и чертежной работы постоянно привлекали внештатных межевщиков и их помощников.

Основную полевую роботу предстояло выполнить именно межевщикам. Их обязанности определялись еще Межевой инструкцией 1735 г. [5, с. 36]. В инструкции генерального межевания 1754 г. межевщиками именовались правительственные агенты, посланные для размежевания и съемки земель. Межевой инструкцией 1766 г. устанавливалось официальное название «землемер». Поэтому название профессии «межевщик» в середине 1770-х годов считалось уже устаревшим, наследием «Елизаветинского» межевания [6, с. 29]. Впрочем, на Юге империи волновались больше о том, где найти способных к межевой работе специалистов. Профессионалов было крайне мало, зато имелись военные местных гусарских и пикинерных полков, более-менее способные к межевым работам.

Так, первый, кто был упомянут Г.А. Потемкиным в ордере губернатору В.А. Черткову от 16 марта 1776 г. касательно штатов Азовской губернии («…определить к местам, в том числе и признанных к межеванию земель за способных»), александровский батальонный командир подполковник Афанасьев [7, с. 47]. В дальнейшем его имя, как землемера межевой экспедиции, регулярно встречается в указах губернской канцелярии [8, л. 3, 8, 11].

Штатным землемером Азовской межевой экспедиции стал секунд-майор Ярославского пехотного полка Алексей Иванович Писемский. Его фамилия появляется в документах 1777 года. Тогда, с мая по июнь, сообща с землемером Новороссийской губернии А.Ф. Федоровым, он межует границу двух губерний [8, л. 37]. Его ордера межевщикам направлялись из крепости Белевской, где располагалась губернская канцелярия до ее перевода в Екатеринослав, и местечка Водолаг [9, л. 48,50]. В 1788 г. А.И. Писемский (в чине полковника) возглавлял уездное дворянство Мариуполя и Павлограда [10, с. 392].

Возглавлял межевую экспедицию губернский землемер. Эту должность с апреля 1777 г. занимал капитан Иван Клеменов [11, л. 81 об.]. Одно из первоочередных его дел – межевание земель в Бахмутской провинции, где было много ранговых и ротных земель и достаточное количество офицеров местных полков, жаждущих получить земельный отвод. К губернскому землемеру направлялись все готовые планы и межевые книги, ведомости, рапорты. Он отвечал за планы отмежеванных участков, хранить которые предписывалось под номерами и в строгом порядке.

Известно, что к работе в межевой экспедиции соседней Новороссийской губернии (сходной по задачам колонизации, заселения, политике земельных раздач) только в течение 1778 г. привлекалось 49 человек [12, с. 79]. Кроме губернского землемера, одного старшего и двух младших землемеров, в это число вошли два провинциальных межевщика, межевщики уездные, помощники межевщиков, копиисты и ученики. Актуализированные документы Азовской межевой экспедиции [8-9; 11; 13] пока не дают оснований делать подобные обобщения по составу ее служащих. Тем не менее, имена отдельных межевщиков и их помощников нам известны.

Одним из немногих межевщиков, имеющих опыт работы, был капитан Яков Парамонов. В марте-апреле 1777 г. он межевал земли Бахмутской провинции. В апреле – перенаправлен к секунд-майору Писемскому для межевания Екатерининской провинции [9, л. 41]. Во втором полугодии Я. Парамонов находился при межевании в верховьях Кальмиуса, описывал округи Царичанской, Китайгородской и Орлицкой рот, межевал земли в Нефороще [9, л. 59-63 об.]. До начала службы в Азовской губернии он был межевщиком в Волоколамском уезде Московской губернии (около 1775-1776 гг.) [13, л. 40 об.]. Придерживаясь ранее масштаба для уездных планов 1 дюйм: 1 верста, а для специальных владельческих планов - 2,5 дюйма:1 верста, на новом месте Я. Парамонову пришлось подстраиваться под иные требования.

Среди иных межевщиков, установленных по документам межевой экспедиции за 1777 г. встречаем: поручиков Соколовского, Герсеванова, подпоручиков Лисавицкого, Резголта (из Екатеринославского пикинерного полка), прапорщиков Токманова, Федора Галича, Литвинова, Тимофеева, Прилуцкого, Райчевича, Дебрециния, вахмистров Адамова и Тимошенкова, кондукторов Нестеровского и Худинского [8, л. 1, 10, 26 об.; 13, л. 118].

Среди группового формулярного списка чиновников Новороссийской губернии за 1798 г. встречаем тех, кто ранее служил в Азовской межевой экспедиции. Землемер Новомосковского уезда губернский секретарь Матвей Неелов свою карьеру начинал именно в Азовской межевой экспедиции. Служил в ней он с 17 марта 1778 г. в чине прапорщика. До ликвидации губернии Неелов дослужился до поручика и землемера Бахмутского уезда [14, с. 107]. С 1781 г. по 1784 г. в экспедиции служил будущий Бахмутский землемер Иван Сегедий [14, с. 111].

Практически все межевщики Азовской губернии были военными служащими 9-14 класса Табели о рангах: прапорщики и вахмистры (14-й класс), подпоручики и прапорщики от пехоты (13-й класс), поручики (12-й класс), капитаны и штабс-капитаны (10-9-й класс). Ситуация объяснялась тем, что в условиях острой нехватки профессиональных гражданских чиновников в Азовской губернии их должности заполняли военные. Последние значительно преобладали как в штате губернской канцелярии [15, с. 102-103], так и в составе межевой экспедиции.

Губернатор В.А. Чертков понимал, что темпы земельных отводов и заселения края зависят от темпов работы межевщиков. Но к декабрю 1777 г. ситуация складывалась не лучшим образом: «…к исправлению межевых дел в людях к тому способных по недостатку их крайняя состоит нужда» [8, л. 44]. Поэтому знающих «архитектурии и межеванье», умеющих сочинять планы, весьма оперативно зачисляли в местную межевую экспедицию.

В межевщики принимали людей, знакомых с математическими науками и фортификацией, умеющих рисовать [16, л. 172]. Так, 19-летний вахмистр Луганского пикинерного полка Андрей Тимошенков был определен в штат межевой экспедиции указом Азовской губернской канцелярии от 26 октября 1777 г. До этого он «коштом отца своего обучился в Харьковских училищах наук арифметики, геометрии, артиллерии и фортификации, в чем и данный ему тех училищ от директора аттестат представил» [8, л. 10]. Знание указанных наук и прошение губернатора способствовали назначению А. Тимошенкову жалованья старшего вахмистра – 36 руб. в год. Известно, что межевщики соседней Новороссийской губернии, чаще всего, были выпускниками гарнизонных школ или арифметического и геометрического класса Кременчугской казенной школы. Многие учились межевать, копировать, составлять планы, вести делопроизводство непосредственно на практике [6, с. 30]. Последнее было характерным явлением и для межевщиков Азовской губернии.

Среди основных направлений работы губернской межевой экспедиции, к которым привлекались межевщики, следует выделить:

- установление границ уездов и провинций, их внутренняя съемка; фиксирование топографических и даже исторических особенностей местности: «…есть ли горы меловые, каменные, аспидные… удобная или глинистая земля, развалины старых строений и прежде бывших укрепленных мест…», «всякие рудники с металлом показывать» [11, л. 81-81 об.];

- составление специальных уездных карт и планов, генеральной карты губернии;

- межевание земельных участков под заселение для будущих помещиков; земельные отводы под государственные слободы и городские округи (межевать на местности, устанавливать границы, составлять планы и межевые книги, вносить отведенный участок на план уезда);

- в отдельных случаях разбор земельных претензий, опрос старожилов о давности и границах спорных землевладений [9, л. 65];

- съемка дорог для составления дорожных карт;

- с 1781 г. съемка планов земельных участков с лесом [17, с. 142-143].

Таким образом, спектр профессиональной деятельности межевщика в Азовской губернии был достаточно разнообразным (межевание, геодезическая съемка, картографирование, сбор различного рода информации, выяснение спорных ситуаций и пр.) и зависел от обстоятельств, связанных с оперативными требованиями губернского начальства.

Для работы межевщикам необходимы были конкретные расходные материалы и предметы. По документам межевой экспедиции среди таковых значатся: бумага писчая (белая, серая) второго и третьего номеров, чернила, сургуч, бечевки на увязку письменных дел, нитки на их сшивку, карандаши «тонкие в простом дереве», клей для подклейки ветхих планов, специальная плитка «для терения красок», медные весы «с курантиком» для взвешивания красок, гиря-фунтовик, сундук окованный с замками для содержания чертежей, свечи, столы [8, л. 34, 49-49 об.]. Какое-то оборудование служащие экспедиции закупали у местных купцов, часть – искали на ярмарках крупных городов (в частности, харьковских). Для выезда и ночевок в степи нужны были лошади, телеги, палатки; специальные инструменты для полевых измерительных работ: астролябия, межевая цепь длиною в 10 сажень (состояла из 100 или 70 звеньев, соединенных между собой кольцами) [5, с. 28]. Измерения с помощью астролябии производилось способом угломерной съемки. Землемер должен был на каждом повороте межи определять астролябические углы и румбические углы каждой линии. Длину линии измеряли цепью по поставленным на линии вехам. Внутреннюю ситуацию снимали параллельными линиями.

В ходе межевания межевщик руководствовался межевой инструкцией, примерными планами, а также «Наставлением землемерам к государственному размежеванию земель» (1766 г.), в котором подробно излагались технические способы межевания и измерения земель, способы съемки ситуации, правила составления планов, формы межевых знаков и т.д. [11, л. 82 об.; 17, с. 30]. Так, в Азовской губернии для обозначения границы вкапывали деревянные столбы с государственными знаками (на границе между Азовской и Новороссийской губернии ставили по 20 столбов на каждые 250 сажень), впереди на сажень от столбов выкапывали ямы, в которые «клалось уголье» [8, л. 37 об.]. В степном крае ямы были распространенным способом обозначения границ отмежеванного участка.

Обязательным для межевщика было заполнение «Полевого журнала и Вседневной записки» [8, л. 37-43 об., 55-56 об.]. Сюда вносились ежедневные продвижения в межевании конкретного пункта: направление межи, углы, градусы, расстояние, иногда описание местного рельефа. В журнале расписывались как все участвующие землемеры, так и присутствующие свидетели. В их качестве могли выступать пограничные или земские комиссары, будущие соседи-землевладельцы, жители государственных слобод и местечек и т.д. Полевая работа велась с понедельника по субботу; воскресенье, а также дни больших церковных праздников, являлись днями отдыха.

Находясь в поле, межевщики обязаны были ежемесячно рапортовать о состоянии дел в межевую экспедицию. Другое дело, что делали они это нерегулярно, часто не по форме, провоцируя напоминания из межевой экспедиции секунд-майора Писемского [9, л. 48].

У межевщика, как правило, была своя команда помощников: копиист (чаще всего из мелких канцелярских служащих или ротных квартирмейстеров), от 2-3 до 10 солдат (например, инвалидной роты), могли быть и молодые ученики – «школьники» [13, л. 21,38]. Для отдельных работ (рытья межевых ям, установки межевых столбов, «должения линии» [11, л. 98 об.]) нужна была рабочая сила. В качестве таковой чаще всего использовались солдаты местных полков, реже - донские казаки (при межевании земли войска Донского), в отдельных случаях - жители зимовников и бывших запорожских слобод. За помощь в межевании они получали так называемые «зарабочие деньги» - 90 коп. за полный рабочий месяц [8, л. 21-22 об.].

После проведения полевых измерений начиналась работа по составлению планов обмежеванных земельных участков. План составлялся на бумаге, отражал границы участка, имел указания соседствующих сторон, показывал внутреннюю ситуацию. Но для этой работы, пребывая в осенне-зимнее время вдалеке от межевой экспедиции, необходимо было найти подходящее помещение. Так, в январе 1777 г. провинциальный магистрат г. Бахмута на промеморию межевщика Бахмутской провинциальной канцелярии капитана Парамонова отвечал: «…требуемая вами для сочинения плана свободная квартира назначена в форштате за базарными воротами у бахмутского мещанина Андрона Гаврилова…» [9, л. 7-7 об.].

Профессия межевщика требовала от ее представителя крепкого здоровья. Полевая работа в условиях нескончаемых прошений от помещиков и указов губернской канцелярии начиналась рано в марте и заканчивалась поздней осенью. Всю зиму межевщик был занят составлением чистовых планов. Обычно, межевщики находились «в поле» еще дольше, нежели в самой экспедиции или в провинциальных канцеляриях.

Кроме того, работа межевщика вряд ли была безопасной. В крае, где пересекались имущественные интересы представителей различных социальных групп и сословий, межевая робота нередко сопровождалась конфликтами. Невольными участниками, а иногда и жертвами таких конфликтов становились межевщики. Некоторые из них отказывались отправляться на межевание местности, отдаленной от губернских и провинциальных центров. Так, занимавшийся с 1776 г. межеванием в Бахмусткой провинции капитан Яков Парамонов за неимением достаточной команды не решался отправиться вниз по течению Донца, за слободы Райгородскую и Янпольскую. Там, по буеракам Калиновому, Ореховому, Липовому, Медвежему и Харцизскому «в то время прежде бывшие Запорожцы воровские живали и разбойничали, а ныне в тех буераках донские казаки и калмики качуют и недопущают за дровенным лесом и валежником… и по указам Азовской губернской канцелярии в буераки не допускают» [13, л. 33-33 об.].

В марте 1777 г. начальник 6-й роты Бахмутской провинции Крыжановский, узнав о прибытии Я. Парамонова для обмера земли поручику Константинову, решил воспрепятствовать предприятию. Видимо, сыграли свою роль ущемленные интересы ротного начальника. Собрав около десятка вооруженных ружьями, пистолетами и пиками гусар, вооруженных «дубьем» ротных служителей, Крыжановский прибыл к месту межевания. Произошла стычка, в ходе которой служители избили помощника межевщика - отставного квартирмейстера, копииста Ивана Андреева. Чудом удалось избежать «вящей драки и смертного убивства» [9, л. 24-24 об.; 13, л. 41]. За такие действия Крыжановский позже понес наказание - его высекли палками перед Бахмутской провинциальной канцелярией. Но и для Парамонова дело могло иметь трагический оборот.

Кроме лихих гусар, поселенных на территориях Азовской губернии, не менее опасными для межевщиков были представители бывшей запорожской старшины и казачества. Но от запорожцев чаще доставалось межевщикам соседней Новороссийской губернии [18].

Как показал профессор А.В. Бойко [17, с. 32-33], в крае, где щедро раздавались земли под их заселение и помещик мог получить от 1500 до 12000 десятин земли, значение межевания было огромным. Сказалось это и на роли межевщика, который становится весьма важной фигурой. От него зависит скорость приезда и время обмера земли, качество выполненной работы, прирезка земли или ее конфискация, первоочередность отвода тому или иному просителю. В день из губернской канцелярии одному межевщику могло прийти до 4-5 указов о земельных отводах [9, л. 8-11 об.], нередко именно он определял, в каком порядке проведет межевание участков. В этой связи нормы межевой инструкции, по которым межевщик удовлетворяется ролью геодезиста, фиксирующего границы дач, часто забывались. Исполнение первоочередных государственных заданий возвышало его значение в глазах ожидавших межевания помещиков. Как следствие, в работе межевщиков имели место и субъективные факторы. Быстрее всего межевание проводилось для генералитета; ожидание межевщика, а затем выдача межевой книги для мелких помещиков могло тянуться годами [17, с. 33].

Прослужив определенный срок межевщиком, обойдя ногами многие земли и воочию узнав, что представляют собой территории Азовской губернии, межевщики не прочь были обзавестись и собственной земельной дачей. В отличие от кандидатов, пребывающих за пределами губернии, они, как никто другой, знали удобные места для заведения слобод, заводов, строительства водяных мельниц. Так, уже в декабре 1777 г. секунд-майор Писемский, правда, уже в качестве костромского помещика, обратился в губернскую канцелярию с просьбой об отводе ему земли по р. Самаре с левой стороны от устья р. Опалихи вниз до дачи генерал-майора Якобия [8, л. 30] С подобными просьбами обращались в канцелярию и другие межевщики.

Начиная деятельность помощником межевщика, копиистом, внештатным межевщиком, военный получал не только жалованье, но и возможность продвижения по службе и по Табели о рангах, не говоря об иных преференциях и возможностях, которые давала эта профессия. Многие из межевщиков Азовской губернии, после ликвидации межевой экспедиции в 1784 г., продолжили службу в качестве уездных землемеров Екатеринославского наместничества.

В 1770-1780-е гг. межевщик в Азовской губернии был одной из остро востребованных профессий. Местная специфика вносила свои коррективы в организацию работы межевщиков, формировала характерный состав этой группы, значительно расширяла спектр профессиональной деятельности, предоставляла возможность быстрого карьерного роста и продвижения по службе. Несмотря на ряд трудностей, сопряженных с полевыми условиями работы, межевщики становились лучшими знатоками губернии, ее ландшафта, земельных богатств, населения. Межевание Азовской губернии означало окончательное завоевание новоприобретенных Российской империей земель, разрушение прежних традиций землепользования в этом крае (запорожского казачества, татар и ногайцев), формировало условия для государственной, иностранной и помещичьей колонизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.,1830. Т.ХХ. С.55-56.

2. Олененко А.Г. Азовська губернська канцелярія: структура, функції, штат (1775-1784) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. Вип. 8. С. 177-184.

3. Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф.16. Д.588. Ч.10. Донесения князю Потемкину-Таврическому по управлению Азовскою губерниею. Л.1-672.

4. Шиян Р. Діяльність земських комісарів на території колишніх Запорозьких Вольностей у перші роки після ліквідації запорозького устрою // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. Вип.6. Запоріжжя, 1999. С. 3-6.

5. Тетерин Г.Н. История геодезии в России (до 1917 г.). [Ч. 3]. Новосибирск: [СГГА], 1994. 90 с.

6. Коник Ю.О. Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-х – 1830-х роках // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. Вип. 1. С. 28-32.

7. Богумил. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемкиным. Ордера 1775 и 1776 гг. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. Вып.2. 134с.

8. Государственный архив Ростовской области (далее ГАРО). Ф.800. Оп.1. Д.110. Л.1-69.

9. ГАРО. Ф.800. Оп.1. Д.171. Л. 1-78.

10. Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIII – перша половина ХІХ століття). Запоріжжя, 1999. 426с.

11. ГАРО. Ф.800. Оп.1. Д.176. Л.1-160.

12. Коник Юлія. Еволюція губернських межових установ півдня України останньої третини XVIII ст. – першої третини ХІХ ст.: від Новоросійської межової експедиції до Херсонської губернської креслярні // Південний архів. Історичні науки. Збірник наукових праць. Вип.30. Херсон: вид-во ХДУ, 2009. С. 77-85.

13. ГАРО. Ф.800. Оп.1. Д.172. Л.1-307.

14. Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упордник Панкєєв О.С. Запоріжжя, ЗНТН, 2011. 125с.

15. Олененко А. Формулярні списки як джерело до історії чиновництва Азовської губернії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К., 2011. Т. 22. С. 97-106.

16. РГАДА. Ф.16. Д.588. Ч.9. Л. 1-691.

17. Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. Частина 1. Аграрні відносини. Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. 204с.

18. Швайба Н. «Дерзнул ругать указ…»: бувші запорожці та межування Новоросійської губернії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2011. Т. 23. С. 92-97.

Надія Швайба, незалежний дослідник, Ростов-на-Дону

Статтю було опубліковано у виданні: РУБИКОН. Сборник научных работ молодых ученых. Выпуск 60. – Ростов-на-Дону, 2012. – С.11-14.