В течение ХІХ в. происходил сложный и неоднозначный процесс поиска идентичностей, связанный с формированием национальных проектов. Новые «воображаемые сообщества» вызревали в специфических имперских условиях. В конце ХVІІІ в. континентальные империи (Российская и Австрийская ) совершили один из последних, но наиболее впечатляющих по масштабам и последствиям, акт «приращивания» собственных территорий. Сделано это было за счет ближайшего соседа, павшего жертвой внешнеполитических интриг и собственных амбиций, и породивший так называемый «польский вопрос». А. Каппелер оценил ситуацию следующим образом: «После польского восстания 1863 г. политика сотрудничества с чужими элементами была заменена политикой политической насильственной интеграции. Украинцы, белоруссы, литовцы, которые в течение столетий не имели собственной элиты, но все еще продолжали пребывать под влиянием польской аристократии, воспринимались как часть польського вопроса»[1, с.270]. Именно он тяготел над политической жизнью Восточной Европы в течение более чем столетия, и оказался не совсем «польским». Логичнее назвать его вопросом так называемых «всходних кресов», уже несуществующей Речи Посполитой.

В течение ХІХ в. происходил сложный и неоднозначный процесс поиска идентичностей, связанный с формированием национальных проектов. Новые «воображаемые сообщества» вызревали в специфических имперских условиях. В конце ХVІІІ в. континентальные империи (Российская и Австрийская ) совершили один из последних, но наиболее впечатляющих по масштабам и последствиям, акт «приращивания» собственных территорий. Сделано это было за счет ближайшего соседа, павшего жертвой внешнеполитических интриг и собственных амбиций, и породивший так называемый «польский вопрос». А. Каппелер оценил ситуацию следующим образом: «После польского восстания 1863 г. политика сотрудничества с чужими элементами была заменена политикой политической насильственной интеграции. Украинцы, белоруссы, литовцы, которые в течение столетий не имели собственной элиты, но все еще продолжали пребывать под влиянием польской аристократии, воспринимались как часть польського вопроса»[1, с.270]. Именно он тяготел над политической жизнью Восточной Европы в течение более чем столетия, и оказался не совсем «польским». Логичнее назвать его вопросом так называемых «всходних кресов», уже несуществующей Речи Посполитой.

Империи вынуждены были убеждать себя и ближайших соседей в собственной легитимности. Российская империя Романовых не составляла исключения. Контроль над населением, существование альтернативных центров «притяжения» вне имперских границ, определяли содержание политики в отношении как к коренным жителям, так и к представителям диаспорных групп, особенно, в потенциально неспокойных пограничных зонах.

Власть и шляхта

В течение ХІХ в. российская, как и австрийская власть, достаточно специфически выстраивала свои отношения с поляками «кресов», которые, в преобладающем большинстве, принадлежели к дворянскому (шляхетскому) сословию. Фактор сословного единства представителей власти и местных землевладельцев, частично (по отношению к наиболее багатым и лояльным к империи – полностью) снимал напряжение в отношениях между ними. Более того, довольно часто они становились союзниками, причем даже в борьбе против менее обеспеченных одноплеменников, а особенно, по отношению к крестьянам, в том числе и польским. В период правления Александра I, который вслед за своей бабушкой Екатериной II, позиционировал себя как просвещенный монарх, польская шляхта не ощущала особых ущемлений. Император и его ближайшее окружение, в котором в течение определенного времени, первую скрипку играл А.Чарторыйский1, осознавали недопустимость резких движений по отношению к польскому дворянству. В этом случае «срабатывало» как сословное единство, так и необходимость опираться во вновь приобретенных землях на местную, периферийную элиту (в подавляющем большинстве польскую либо полонизованую). В 1816 г. политика сотрудничества с польскими элитами на так называемых западных окраинах находилась в верхней точке своего развития, что и привело к назначению Подольского военного губернатора Бессарабским2 наместником. По мнению А.Кушко и В.Таки, подобный шаг со стороны власти, означал, что центр рассматривал Бессарабию как часть «западных окраин»[2, с.224]. Именно такое решение способствовало усилению разнообразия взаимовлияний в украино-молдавской фронтирной зоне.

Д. Бовуа [3, c.226-274] охарактеризовал специфику кооперации власти и лояльной шляхты как «реальный заговор» против местного крестьянства Правобережной Украины. Идентификация крестьян региона, по мнению французского исследователя, вписывалась в традиционную для мышления представителей польской «политической нации» схему: лично зависимый крестьянин мог принадлежать только к народу их собственников. Последний тезис соответствовал действительности до второго польського восстания, после 1863 г. ситуация несколько изменится. Довольно категоричная оценка известного украинского историка И. Лысяка-Рудницкого, отображала наиболее типичные формы отношений внутри российско-украинско-польского треугольника. Он определил место нахождения крестьян Правобережной Украины между российским молотом и польской наковальней [4, с.93].

Шляхта Северо-Западного и Юго-Западного края (в соответсвии с принятой в империи терминологией), в состав которых входили историко-географические регионы Полесья и Подолья, была наиболее многочисленной в общеимперском измерении. Составляя меньшинство населения этих вновь «приобретенных» империей территорий, она, фактически, в течение всего «долгого» ХІХ столетия, доминировала в культурно-интеллектуальном, социальном и экономическом плане. Что же касается (само)идентификации представителей этой социальной прослойки, то в ее среде наблюдались характерные для начального периода национализма проявления множественной лояльности, и, соответственно, (само -) идентификации. Причем само-идентификация могла быть абсолютно неожиданной. Исследованию проявления множественных лояльностей в последнее время уделяется достаточное внимание. Так, П. Терешкович [5], на примере представителей одной семьи Ивановских а также протагонистов белорусской национальной идеи М.Бобровского и И. Даниловича исследовал мотивацию изменений в определении идентичности. Он подчеркнул культурную гибридизацию, гибкость и эластичность самоидентификации, которые, по его мнению, в имперских условиях были необходимы для удачной социальной адаптации. Интересные проявления имперской лояльности, в условиях Подолья и Полесья, как и в целом «всходных кресов» наблюдались и среди евреев. Й.Петровский-Штерн выбрал объектом свого исследования прадеда В.Ленина, местечкового еврея М.Бланка, который отрекся от свого еврейства в пользу имперской лояльности и православия [6].

Новое имперское пространство, очерченное с конца ХVІІІ в. требовало исторической легитимизации и вписывания в общее историческое поле. «Процесс формирования империй происходил как процесс… «переваривания» окраин .. именно окраины формировали империи, в значительной мере определяли ее характер и стиль деятельности» Г. Касьянов. [7, с. 99]

***

Написание, конструирование имперских историй или мифов, которые со второй половины ХІХ в. начнут обретать национальные контуры, стало одной из определяющих составных деятельности историков, картографов, этнографов, как профессионалов, так и дилетантов. Как правило, эта деятельность часто обслуживала идеологические и политические заказы, превратившись в орудие обоснования правомерности тех или иных территориальных и не только, претензий. Земли «Юго-Западной» и «Северо-Западной» России необходимо было «встроить» и одновременно, «выстроить» на новый манер. Однако, сделать это без оглядки на традиции ликвидированной Речи Посполитой, было довольно сложно. Поэтому власть пыталась закрывать глаза на сохранение большинства прав и традиций, характерных для общей и политической культуры Речи Посполитой. Это распространялось практически на все сферы жизнедеятельности.

Образование как инструмент патриотического воспитания

Исторически так сложилось, что образование в Речи Посполитой пребывало под контролем и кураторством католических орденов, среди которых особое место принадлежало езуитам. Но после ликвидации ордена в конце ХVІІI в., инициатива переходит к государству и другим католическим орденам. В украинских и белорусских землях бывшей Речи Посполитой их наследниками становяться орден василиан (связанный с униатской церковью), ордена пиаров и босых кармелитов. Одновременно с административно-териториальными преобразованиями во вновь присоединненых землях происходят изменения в системе контроля и управления образованием. В соответствии с новыми подходами, в 1803 г. был создан Виленский учебный округ, в состав которого входили учебные заведения Виленской, Могилевской, Минской, Волынской, Киевской и Подольской губерний [8, опись]. С момента основания, Виленский округ возглавлял князь А. Чарторыйский [8, л.2]. Именно по его рекомендации визитатором учебных заведений названных губерний стал Ф. Чацкий. Роль этих личностей в сохранении «польскости» региона общеизвестна. Однако, именно их имена называют современные, скорее маргинальные, писатели-историки-украинофобы (типа Н.Ульянова), отстаивая идею «польской интриги» в контексте создания украинского национального проекта.

Необходимость сохранения относительной независимости от Министерства народного образования Российской империи в функционировании учебных заведений Виленского учебного округа превратилась в своеобразную навязчивую идею А. Чарторыйского и Ф.Чацкого. Принципиальным для них оставался вопрос сохранения контроля над содержанием школьных программ. Одним из механизмов реализации этих планов, было сохранение системы так называемых поезуитских сборов3, «стимулирование» проявлений меценатства со стороны польских землевладельцев.

В течение первой половины пребывания на российском престоле Александра І, образовательно-воспитательные идеи А. Чарторыйского и Ф.Чацкого периодически получали поддержку. Одно из разпоряжений императора, подписаное 20 августа 1804 г. и отправленное министру финансов, графу Васильеву, касалось введения новой системы создания училищ округа Виленского университета. В документе речь шла о необходимости увелечения расходов из поезуитских сумм. Император предложил направить полпроцентный сбор и дополнительную прибыль под названим «суперата» на содержание училищ в Минской, Волынской, Подольской и Киевской губерниях. Особенно подчеркивалась недопустимость использования названных сумм на нужды военного училища в Вильно (7305 руб.) и содержания трех лютеранских пасторов в Минской, Волынской и Подольской губерниях (1200 руб.) [8, л.5].

Несмотря на то, что в 1818 г. учебные заведения под давленим нового окружения Александра І были выведены из-под подчинения Виленского университета и переподчинены Харьковскому, элементы традиционного польского образования не исчезли окончательно. Об этом свидетельсвует и перечень утвержденных учебников. Среди которых заметное место принадлежало текстам религиозного характера. Например – короткий катехизис для римо-католиков, сборник молитв за господствующего монарха на польском языке. В училищах и гимназиях, как и раньше, значительное внимание уделялось изучению языков. Кроме польского, изучался немецкий, французский и латынь. Нововведениями стали русский язык, к которому в старших классах присоединялись «Жизнеописание Российской империи» В.Зябловского и «Короткий курс Российской империи»[ 9, л.22-24].

Первое польское восстание 1830-1831 гг. становится основной причиной принятия решений о закрытии «польских» по содержанию и характеру образования Виленского университета и Кременецкого лицея на Волынском Полесье. Одновременно, в 1834 году в Киеве и одном из центров белорусского Полесья – Бресте были созданы новые учебные заведения. Хотя они и представляли разные уровни и специализацию образования, однако их открытие преследовало общую цель. И Киевский университет Святого Владимира и Александровский кадетский корпус, названный так в честь будущего Александра ІІ, призваны были выполнять миссию воспитания юношества и молодежи в духе преданности российскому престолу. Первый в империи кадетский корпус был открыт в 1842 г. по инициативе виленского генерал-губернатора Ф.Я.Мирковича [10,с.97]. По его замыслу, в регионе успех могли иметь исключительно закрытые заведения, поскольку усилия преподавателей в смысле пророссийского воспитания, не попадали под “пагубное, разрушительное” влияние домашнего воспитания. Этот проект нашел поддержку императора Николая І. В условиях чрезвычайно неспокойного региона, вопрос патриотического российского воспитания попадал в разряд принципиальных. В корпус принимались шляхтичи в возрасте от 10 до 18 лет. Поскольку родным языком для большинства юношей был польский, егу изучение не исключалось из программ. Катеды учили также русский, немецкий, французский, классические языки. После закрытия Виленского университета и Виленской медико-хирургической академии, Кадетский корпус превратился в своебразный центр притяжения для шляхты северо-западных губерний. Однако, в силу специфики закрытого военного заведения, он лишь частично восполнял образовавшуюся нишу. Отношения между местной шляхтой и российской властью в течение ХІХ в. были полны парадоксов. Одним из них стал факт содержания учебного заведения, призванного работать в пользу русификации края, на деньги местного дворянства.

В Подольском регионе ситуация во многом была схожей. После подавления восстания 1830-1831гг., из профессорского состава Харьковского университета была сформирована группа ревизоров. Главными задачами, которых, стали проверка содержания курсов и знакомство с преподавательским составом местных учебных (в подавляющем большинстве польских по своему характеру), заведений. В результате ревизии часть школ была закрыта, часть преобразована. Например, была закрыта базилианская школа в Баре, позже туда перевели Приворотское духовное училище. Открыли гимназии в Каменце и Виннице, а также дворянские училища в Меджибоже и Немирове. Основные изменения в содержании образования касались расширения программы преподавания русского языка. Руководить учебными заведениями отныне могли только «русские люди»[11, с.52-53].

Содержание региональной политики российской власти в лице императора Николая І отображала следующая оценка: «Твердая рука Императора Николая все направляла в Подолии, как и во всем воссоединенном крае, к оживлению и укреплению коренных русских начал народной самобытности»[11,с.61].

Социально-экономические эксперименты в условиях двух фронтиров

Не только образовательная сфера, но экономическая и социальная продолжали подчиняться традиционным для системы Речи Посполитой правилам, хотя и с определенными отклонениями от нормы. Так скложились обстоятельства, возможно, подключались другие факторы иррационального свойства, но именно с Полесской и Подольской фронтирными зонами связывается проведение социально-экономических экспериментов (локального уровня) польскими магнатами Сангушками и И.Мархоцким.

Одной из наиболее эксцентричных фигур пограничного Подолья начала века был граф Игнаций Мархоцкий. Потеря Польшей самостоятельности нисколько не изменила правовых отношений между помещиком и его подданными. Любые чудачества местных землевладельцев воспринимались не более как специфика гоноровой шляхты.

В своем имении Минковцах Ушицкого уезда Подольской губернии, И.Мархоцкий создал мини-государство, известное под названием Минковецкого. Он попытался воплотить в жизнь идею города-государства, подобного греческому полису, основанному на началах свободы, законности и просвещения. В его основу легли любимые им сочинения древних авторов и французских энциклопедистов, сведения из Римского права и постановления Четырехлетнего Сейма. Фактически одновременно с вхождением Подолии в состав Российской империи в 1793 г., он приказал установить приграничные столбы и знаки, которые отделяли земли Минковецкого государства от окрестных земель. На приграничных столбах разметили надпись: "Граница панства минковецкого от панства росийского"[12, с.112]. Это государство просуществовало 32 года! Мархоцкий ввел собственные ассигнации и учредил свою милицию. При этом заметим, что хождение на территории «всходних кресов» польских злотых до начала реформ 60-70-х гг. оставалось обычным явлением.

Мархоцкий считал себя патриархом, отцом своих крепостных, для которых печатал в собственной типографии особенные правила житейской морали и хозяйственных занятий. Хотя и был католиком, но, одновременно, проповедовал языческий культ богини Цереры и устраивал в ее честь пышные празднества.

Главным законодательным актом Мархоцкого стало «Право города Миньковцы» (1791), открывающееся прославлением городов, призванных приносить пользу жителям, способствовать развитию искусств, ремесел и торговли [13]. Согласно вводимому законодательству, владелец города отказался от каких-либо поборов с мещан, за исключением умеренного и постоянного чинша за землю. Не сложно догадаться, что в категорию «мещан» попали и все крепостные крестьяне. Это автоматически повлекло фактическую отмену крепостного права. Барщина заменялась умеренным чиншем за землю, а круговая порука – ответственностью каждого перед законом. Следующим шагом стал запрет (под угрозой штрафа) называть крестьянина мужиком, холопом, хамом [13,с.5]. Он даровал мещанам свободы торговли, промыслов и строительства. Для обеспечения городского самоуправления учреждался магистрат с выборными членами (единственное условие избрания главы магистрата и писаря – их грамотность).

Евреи и польские собственники городов и местечек

В начале 1790-х годов Миньковцы с сотней еврейских домов представляли собой средних размеров местечко, типичное для «всходних кресов». Как правило, отношения между польским собственником и представителями кагала носили исключительно доброжелательный характер. Минковецкое государство не стало исключением. Среди местных евреев были ремесленники, владевшие всеми необходимыми для местечка специальностями: портные, шапочники, скорняки, а также более редкие специалисты: ювелир, изготовитель котлов, «винник» и «пороховник». Хозяевами элитных домов были два цирюльника, выполнявшие и медицинские обязанности, а в одном из «затыльных» домов проживала знахарка. Еврейская община устроила в местечке свои традиционные институции, имела автономное управление – кагал, раввина. На обрывистом берегу Ушицы в 1776 году евреи построили Большую деревянную синагогу, которая до появления новых построек графа, в начале нового века, оставалась самым выдающимся зданием в местечке. В символических изображениях Миньковецкой синагоги был ярко выражен мистический настрой, характерный для евреев юго-восточной части Речи Посполитой в последние годы её существования. Пограничные подольские территории Речи Посполитой, Турции, Валахии, Австрийской, Российской империи во второй половине ХVIII в. были связаны с распространением иудейской секты Якова Франка4. В его судьбе прослеживались схожие элементы жизненных, идейных, национальных поисков польского романтика ХІХ в. Михая Чайковского. Феномен Франка и его последователей представляет интерес для ученых-культурологов и религиеведов, однако несколько выходит за границы исследования. Замечу только, что в Миньковцах существовала тайная община последователей Якова Франка (1726–1791), которая прекратила своё существование после его смерти. Думаю, не лишним здесь будет упоминание о том, что мать Адама Мицкевича происходила из семьи крещеных евреев, последователей Я.Франка[14].

Евреям – жителям города – посвящена отдельная 6-я глава «Права» Мархоцкого, которая призвана была круто изменить правовое и экономическое положение евреев местечка. Традиционная кагальная система еврейского самоуправления фактически отменялась; евреи, как и прочие горожане, избирались в органы городского самоуправления, подчинялись его решениям и были подсудны городскому суду. Признавая в евреях необходимый для города торговый элемент, владелец ввел чуждую еврейской торговле скрупулезную регламентацию. Согласно взглядам Мархоцкого, ремеслами должны были заниматься мещане-христиане, организованные в ремесленные цехи, этой цеховой организации он посвятил несколько разделов «Права», ограничив до минимума сферу ремесленных промыслов евреев. Одним из самых насущных и важных нововведений, по мысли Мархоцкого, стало учреждение типографии. Для этой цели в 1792 году в Минковцы прибыл профессиональный типограф Веселовский [14, с. 117]. В собственной типографии владелец Миньковцов начал издавать свои законодательные акты, религиозные проповеди, торжественные речи, медицинские руководства для народа и даже литературную классику. Издательское дело, затеянное Мархоцким, не могло остаться незамеченным евреями, ведь владелец местечка внедрил в повседневную жизнь употребление отпечатанных в своей типографии ассигнаций, всевозможных бланков, гербовой бумаги для подачи прошений, а также разнообразных воззваний. Среди евреев нашлись состоятельные люди, которым была близка мысль об организации еврейского книгоиздательского предприятия, они были готовы вложить в него свои средства. Большинство источников фиксирует основание и польской, и еврейской типографий в Миньковцах 1792 года. Издание книг на иврите и на польском началось также практически одновременно – первая еврейская книга вышла предположительно в 1795 году, а первая польская – в 1796 году. В 1827 году, в год смерти владельца местечка, выпуск еврейских книг в Миньковцах прекратился. В общей сложности за 32 года здесь было издано более 40 книг[14, с.118]. Тиражи Миньковецких типографий, как и большинства еврейских типографий Украины, не были массовыми и составляли, вероятно, не более тысячи экземпляров, (сегодня миньковецкие издания являются библиографической редкостью). Последним миньковецким изданием стало сочинение по еврейской этике «Рейшис хохма».

По смерти Игнатия Мархоцкого миньковецкое имение досталось его сыну Каролю, который после польского восстания 1830–1831 года был выслан в Курск, а затем в Пермь и вернулся ненадолго в Миньковцы лишь в 1832 году. В 1836 году местечко Миньковцы перешло в государственную собственность.

Миньковцы в 70-х гг. ХІХ в. рисунках Наполеона Орды

Подобный экперимент, только на Полесье, и с гораздо меньшим размахом реализовали в своих имениях полонизованные магнаты Сангушки. Сын крупного волынского землевладельца князя Евстафия Герасимовича Сангушко (в 1818–1820 гг. – предводитель дворянства Волынской губернии) – Роман, в 1830 г. организовал в своем поместье в местечке Славуте Заславского уезда акционерный заемный банк. Главной целью этого заведения называлось предоставление помощи жителям местечок (особенно подчеркивалось – христианского и иудейского вероисповедания) в торговом промысле и для улучшения их благосостояния. Обслуживал банк исключительно жителей поместей семьи Сангушков: Славуты, Корца, которые принадлежали князю Роману за вотчинным правом, а также жителям Шепетовки и поселений, которые относились к Антонинской волости. На таких же принципах в местечке Белгородке князь Євстафий Сангушко организовал банк, который имел капитал 2250 руб. серебром. Это также был акционерный Заемный банк (как тогда называли – Компаньйонный). Местная экономия заведывала и опекала его деятельность. Евстафий Сангушко, как и его подольский коллега, в своих имениях ввел собственные деньги, которые в виде контр-марок употреблялись для совершения расчетов и платежей [15, л.21]. Собственно, как и в первом случае, до польского восстания власть закрывала глаза на все подобные явления. Мало того, на Подолье и Полесье в течение всего ХІХ в. злотые пребывали в хождении и использовались для совершения расчетов, наравне с российскими рублями. После финансовой и банковской реформ 60-х гг. количество операций уменьшилось, однако на локальных уровнях продолжал встречаться.

После подавления восстания 1830- 1831гг. в Канцелярию Киевского военного, Подольского и Волынского генерал-губернатора поступило письмо с грифом «секретно», в котором предлагалось провести расследование деятельности банков, организованных Сангушками. Вскоре после проверки в Заславский земский суд поступило предписание о закрытии банков. Князей Сангушко обязали и в дальнейшем без разрешения правительства не открывать подобные заведения. Казалось бы, что на этом деятельность кредитных заведений приостановиться окончательно. Но за дело взялись представители еврейского общества города Славуты. Они начали забрасывать просьбами канцелярию Киевского военного, Волынского и Подольського генерал-губернатора. Старания оказались не напрасными, и в 1841 г. решением Заславского земельного суда после обращения и писменного разрешения прокурора, были открыты кредитные кассы [16, с.14]. С 1841 до 1847 г. кассы накопили капитал в сумме 15 000 руб. серебром и стали называтся Славутским экономичным банком. Как и Игнатий Мархоцкий, князь Роман ликвидировал во владениях своей матери и дочери крепостное право в 1847 г.

Схожи и судьбы наследников двух магнатских династий после подавления польского восстания. Романа Сангушко за участие в восстании выслали в Сибирь, позже – на Кавказ, где за особые заслуги он был награжден орденом Св. Станислава ІІІ степени. Сам факт награждения этим орденом весьма символичен. Орден Св. Станислава был польским, его учредил С. Понятовский в 1765 г. После 1831 г. польские ордена Белого Орла и Св.Станислава были присоеденены к русским, и в связи с новым наименованием польских земель, «Царством Польским», получили особое название императорско-царских орденов. Возвращение Романа в родную Славуту, в 1857 г., ознаменовалось возвращением ему, в соответствии с распоряжением Александра ІІ, княжеского достоинства [16, с. 17].

После второго польского восстания 1863 г. притензии властей к учредителям банка стали носить более серьезный характер. Заведение и его собственников обвиняли в нарушении уставных положений и норм. Однако, наибольшее раздражение вызывало то, что получая значительные (и не очень) суммы кредитов, клиенты попадали в зависимость от княжеской семьи. Что, по мнению ревизоров, вынуждало заемщиков поддерживать антиправительственные действия Сангушко. Заславская военно-следственная комиссия от 2-10 января 1867 г. пришла к выводу, что Славутский экономический банк служит полякам и ограничивает в правах лиц, преданных правительству. Комиссия приняла решение о закрытии банка, что было поддержано на правительсвтенном уровне [16, с. 18]. В связи с этим, Сангушко перевели свои капиталы в Киевский коммерческий банк. Экономическая составляющая имела значительное влияние на «состояние умов», особенно крестьянских. В юго-западном и северо-западном крае Российское правительсво в лице местных губернаторов, пыталось реформировать систему взаимоотношений между помещиками и крестьянами задолго до реформы 1861 г. Наиболее известным проектом Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора Д.Бибикова в 40-хх гг. ХІХ в., стали «Инвентарные правила». Формально, основной целью их введения, провозглашалась борьба против непомерного экономического притеснения крестьян со стороны польских помещиков. Были сделаны попытки систематизировать, классифицировать и упорядочить повинности для их ограничения. В действительности, главным заданием «Правил» было сокращение количества необлагаемого сословия, которое состояло не только из магнатов, состоятельных землевладельцев, но и из бедной, а иногда и совершенно нищей польской и полонизированной шляхты.

Первое польское восстание внесло прохладу в отношения между поляками и властью. И хотя это похолодание не достигло пределов, как после восстания 1863 г., все же, свои коррективы внесло. Власть начинает изыскивать дополнительные средства и новые методы конструирования и легитимации западных окраин. Следующим уровнем освоения становится поиск конкретно-исторических доказательств. С этой целью должны были справиться новые научные и общественные организации.

Деятельность светских и церковних научных организаций по «приватизации» истории

Не только территории, но и всё имеющееся на них, тем или иным образом могущее подтвердить русскость присоединенных земель, должно было учитыватся. В случае особой ценности, исторические раритеты отправлялись в столицы империи, подальше от границ и поближе к хозяину (в лице того или иного императора). В бытность М.Н.Муравьева5 на посту Гродненского губернатора (1831-1835 гг.) в Брест была направлена специальная комиссия для поиска ценных архивных документов. Чиновники Миронович и Левашов работали в архиве уездного суда, городского магистрата, Семеновского монастыря, собирая материалы по истории Бреста [11, с.116]. Наиболее ценные материалы попали лично Муравьеву, и на этом их след терялся.

После первого польского восстания, и в условиях надвигавшихся с запада волнений, нужны были срочные ответы на новые политические вызовы. В поисках этих ответов, важным инструментом «вписывания» территорий, становится основанное в 1845 г. Императорское Русское географическое общество. Именно эта организация принадлежит к числу старейших общественной организацией России, заняв достойное место в цепи парадоксов ХІХ в. Устав общества недвусмысленно указывал на цель его создания: «Имеет целью собирать, обрабатывать и распространять в России географические, этнографические и статистические сведения вообще и в особенности о самой России, а также распространять достоверные сведения о России в других странах» [17, с.2]. Слова известного западнорусиста, специалиста в области белорусской истории и этнографии, М. Кояловича, стали созвучны провозглашенным задачам: «Русская наука не может оставаться в молчании при виде неправильных понятий о западном крае России, какие распространялись по всей Европе и затемняет самые очевидные и несомненные факты Западно-русской истории и жизни. Десять млн людей живущих между великой Россией и Польшей непонятны западной Европе. Им не придают особого внимания несмотря на их богатую событиями историю, несмотря на громкое, неоспоримое заявление себя с самого начала польських смут»[18, с.67].

При содействии общества была издана первая этнографическая карта Европейской России, подготовленная П.И. Кёппеном. «Несмотря на некоторые ошибки, карты Кёппена пользовались большим спросом, что свидетельствует о том, что подобные научные исследования, как и этническое картографирование в целом были важными и актуальными для России, где они служили не только научным но и политическим нуждам свого времени»[19, c.315].

После подавления второго польского восстания процесс расставания с польским прошлым получил дополнительный импульс. Совершенно в духе проводимой политики в крае, высказывался М. Коялович: «Западнорусская жизнь не имеет того объединения верхних и нижних слоев, ни даже тех слабых связей, которые имеет жизнь польская между различными слоями. В западной России вообще, существует жесткое разделение между народом и верхним польским слоем – разделение национальное, религиозное, разделение преданий, начал жизни»[18, с.85]. А поскольку основой «русской» жизни, кроме православия и самодержавия, выступала и «народность», подобные высказывания работали на общую идею.

Для доказательства «исконно русского и православного» характера края, по инициативе М. Муравьёва, в начале 1864 г., была учреждена Виленская комиссия для разбора и издания древних актов. Характерными в этом контексте стали воспоминания о процесах, поисходивших в Вильно. Город позиционировался как наиболее влиятельный «польский» центр империи: «...докончено было очищение и освобождение Виленского музея древностей от польського характера и обстановки, предначертанные еще при М.Н. Муравьеве, при чем 256 предметов, напоминавших собою о временном владычестве поляков в крае, исключено из Виленского музея и перевезено в Московский Румянцевский музей. Но это были уже последние мероприятия в духе и направлении Муравьева, клонившиеся к поднятию русской народности в Северо-Западном крае». [20, с. 373]

Церковно-археологические Комиссии

Исторически сложилось так, что наибольшие редкости, как правило, были связаны с культовыми сооружениями и всем сопутствующим с ними, поэтому возникла идея привлечения духовенства к делу учета, описывания и собирания памятников древности. Эта мысль высказывалась ещё в начале XIX века: «Приведение в известность памятников всего ближе и удобнее произвесть чрез почтеннейшее духовенство. Каждый из священников совершенно ознакомлен со своим приходом: он известен всем обывателям, знает всех владельцев и всех жительствующих; почтен ими и пользуется должным уважением и доверенностью; ведает все места, все урочища земли. Первые на вопросы его скажут ему, ежели что имеют у себя в сём роде достойного любопытства, и не откажутся снабдить тем; удовольствием почтут поведать и указать, что есть у другого, неизвестного ему, и что могли слышать вероятного от старожилов» [21, с. 74]. Через губернские и областные статистические комитеты ещё в 1834 году была совершена первая попытка вовлечения приходских священников, как и епархиальные власти, к работе по изучению памятников [21, с.75]. Однако, это не стало основной частью деятельности, и фактически до второго польского восстания 1863 г., власти, как светская, так и духовная не настаивали на ее активизации. Восстание становится критической точкой в отношениях между властью и поляками, что нашло отображение и в ускорении темпов вписывания «польских» территорий, и удалении из «всходних кресов» наибольших исторических ценностей.

Создание в 1863 г. Подольского епархиального историко-статистического комитета стало одной из первых «ласточек» в этой цепи. С течением времени количество организаций возрастало. В 1890 г. усилиями ее членов в Каменец-Подольском был создан музей. В 1872 г. при Киевской духовной академии создается Церковно-археологическое общество. На территории современной Белоруси Церковно-археологический комитет создается в Минске в 1901 г.

Члены Волынского комитета, созданного в 1892 г. разработали «Программу церковно-исторического описания». Эта программа использовалась и в других епархиях. Она состояла из пяти пунктов: приход, приходский храм, церковный причт, прихожане, церковно-приходские учреждения. «Архитектурным» вопросам было посвящено несколько пунктов: достопримечательности прихода – остатки древних церквей, монастырей, часовен, описание этих остатков, сведения о них по письменным документам» [21, с. 78]. Кроме этого, требовалось описывать придорожные кресты, часовенки, кладбища, пещеры, укрепления, валы, замечательные камни, клады и современные постройки. Много внимания уделялось описанию храма: его внутреннему и внешнему виду, истории создания, поверьям, свидетельствам.

Материалы исследований, которыми занимались члены этих организаций в Правобережной Украине, представлены в фонде 2205 Центрального исторического архива в Киеве. Также было издано 5-ти томное фундаментальное «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» (Почаев 1888-1903 гг.) Поиски и отчеты священников находили отображения и на страницах губернских «Епархиальных Ведомостей». Так, в «Волынских Епархиальных Ведомостях», которые начали издаваться с 1866 г., периодически публиковались отчеты священников. Их имена со временем стали достаточно известны благодаря краеведческим изысканиям. Это, в первую очередь, Аполлон Сендульский, Василий Пероговский, Андрей Хойнацкий. Все они имели отношение к подготовке «Материалов для историко-статистического описания Православных церквей Волынской Епархии». В большинстве случаев, в описываемых полесских селах, обращалось внимание на то, что храмовые сооружения, расположенные в этой местности, относились к униатству. После официального запрещения униатсва в империи в 1839 г., происходил процесс постепенного перехода храмов с прихожанами в православие. Обращает на себя внимание тот факт, что практически во всех случаях, священники употребляют фразу «когда совершен переход в православие – не известно». Думается, что подобная формулировка использовалась сознательно, посколько существуют серьезные сомнения по поводу отсутствия знаний в этом вопросе. При этом следует отметить, что большинство отчетов были составлены не просто грамотно, местами они удивляют высоким уровнем географических, геологических и топографических познаний священников.

Подводя итоги столетнего пребывания Подолии в составе Российской империи, Викул сделал следующие выводы: «В ряду мер и средств последнего времени, служащих к укреплению и развитию православия и русских начал в издревле-русской и православной Подолии, не последнее место занимают: недавнее открытие, под руководством Преосвященного Дмитрия при кафедральном соборе церковно-исторического Древнехранилища, с целью собирания старины. Повсеместное заведение, в распоряжении архипастыря, окружных библиотек, а также учреждение епархиальной библиотеки, обновляемой ежегодно литературой религиозно-нравственного и патриотического содержания с целью оживления духовными пастырями получаемых в школе познаний. [11,c.89].

Примеры исторических описаний и характеристик приходов членами церковно-археологических обществ

В одном из отчетов, посвященном деревне Сивки Заславского уезда, отмечалось, что «в местной церкви с момента запрещения униатства, происходил постепенный переход в православие». При этом, принципиальных нововведений в архитектуре и внутреннем убранстве храма не наблюдалось. В местной церкви была отремонтирована «старинная иконопись в униатском стиле – четырехъярусная, увенчанная крестом, с изображением Распятия и подписью на древнееврейском, латыни и церковнославянском». Интересным представляется замечание об этничных корнях местных жителей. «Какого племени жители Сивок с достоверностью сказать нельзя. Говорят, что тут было много мазуров, но едва ли это верно. Вероятнее всего то, что во времена сильной латинской пропаганды многие из туземцев крестьян русинов ополячились, вследствие этого переменили свои фамилии, или же прибавили к прежним польское окончание. Мазурами наши простолюдины вообще честят всякого, кто не соблюдает постов. Все жители теперь православного исповедания, говорят малороссийским жаргоном, принадлежат к крестьянскому сословию». Рядом с Сивками и к ним же приписанное, располагалось село Волосское. Уже своим названием указывало на молдавскую, либо валахскую компоненту в его образовании. По предположению автора описи, «молдаване и валахи часто укрывались из своей родины в пределах бывшей Волыни»[22, л.43].

Учет ценностей и древностей находили отображение в Церковно-приходских летописях. В Преображенской церкви с. Бражинец, Новоград-Волынского уезда летопись была составлена в 1897 г. священником Иоанном Гутовским. Описание содержания церковной библиотеки позволяет составить общее представление о характере литературы и особенностях ее поступления в храм. Как отмечалось, книги «имели характер богоугодных, исторических, религиозно-нравственных». Вот далеко неполный перечень представленных книг: «Евангелие московской печати 1735г. в деревянном облачении с медным высеребренным окладом. Трипостная, выданная в Киеве, 1858г.Часослов полный, изданный в Почаеве в 1862г., Акафист без начальных листов, очень древний. Ирмологион нотный с надписью: «сей Ирмологион купил за свои собственные гроши (21 злотых польских) Дмитрий Грищук до храму Преображения Господня церкви Бражинецкой вотчины за отпущение грехов (заметим, что ирмологион это богослужебная книга православной церкви). Псалтырь. Триод цветная в месте Киеве выдана в 1724 г. Надпись «Книгу, глаголимую Триод купил раб Божий (неразборчиво) за отпущение грехов. Надпись можно датировать началом столетия, 1810 г.» [23, л.51]. Здесь же хранились униатский катехизис, как указывалось «очень давний без начальных и конечных листов» и книга чудес от Почаевской чудотворной иконы. Кроме библиотеки, в храме находился и церковный архив. В нем, в подавляющем большинстве сохранялись документы, подтверждающие права польских собственников, само собой разумеется – на польском языке: Эрекция князя Каспера Любомирского за 1771г. и рекомендательная грамота князя Калиста Пашинского. Содержание архива и библиотеки как нельзя лучше передает особенности местности, подверженной разным влияниям в которой, как видим, мирно уживались элементы разных конфессий, языков, и, соответственно, культур.

Некоторые замечания свидетельствуют о негативном влиянии на местную жизнь солдатских постоев6, хотя и демонстрируют недостаточность познаний: «до 50-хх годов случаи конокрадства не известны. С постоем солдат появились. Также с появлением солдат появились незаконнорожденные дети. Правда, пьянство существовало всегда, но думается, что в прежние времена, оно не достигало таких размеров» [23, л.52]. Следующая оценка представляет интерес в контексте идентификации местного населения православным священником: «Православных обоего пола 1132 душ, католиков 250, евреев до 20 душ обоего пола, православное население принадлежит к группе подольско-галицкой, все оно коренное в большинстве случаев. Можем думать, что сюда изредка переселялись и из других мест, как это можно допустить на основании фамилии Дончук, Украинец, эти фамилии стали попадаться в метрике в начале столетия»[23, с.53].

Этническая, культурная специфика двух фронтирных зон, традиции «политической нации» Речи Посполитой и более ранних периодов, находили отражение в поисках «идеальных Отечеств» представителями разных социальных групп и слоев.

***

На территории Полесья и Подолья родились известные ученые, художники, деятели общественно-политических движений. Литвинская традиция, литвинство как приверженность конкретной исторической государственно-политической традиции было распространенным маркером самоидентификации этнических белоруссов, литовцев, поляков.

С этими регионами связан и феномен «украинских романтиков» польского происхождения. Именно польский образец (наравне с чешским и другими «будительскими» вариантами) в первой половине Х1Х в. вдохновлял южно-руских (украинских), западно-руских (белорусских) деятелей, часто превращая из вдохновителей в соавторов.

Адам Мицкевич родился в самом сердце белорусского Полесья – Новогрудке Минской губернии. Жизненный парадокс поэта состоял в том, что непосредственно в Польше он не жил. На формирование его сознания, польской самоидентификации, не могла не оказать влияния учеба в доминиканской школе. Откровенная «польскость» стала причиной нападок и непонимания как со стороны бывших друзей (А.Пушкин, П.Кулиш) так и недругов. Так, анализируя творчество Мицкевича, западноруссист М. Коялович, пришел к следующим заключениям: «Все поэтические натуры, особенно великие, имеют общую для них и самую обычную, традиционную особенность – чуткость к действительным народным страданиям. Они провидят их издалека, глубоко их чувствуют и гласят с присущей им силой. Мицкевич, к сожалению, не видел и не понимал этой великой стороны Западнорусской жизни, не встал на сторону забитого, загнаного народа, а превратился в дворянского (шляхетского) польского поэта [24, с.98].

Одновременно вписан в белорусскую, польскую и литовскую национальные истории Ян Чечот. С Мицкевичем их объединяет рождение в белорусском Полесье, учеба в Новогрудке. Общей Школой для них стал и Виленский университет. Несмотря на то что Чечот учился там только в течение года, он включился в работу кружка филоматов, одним из организаторов и руководителей которого был А. Мицкевич. Изначально, организация ставила перед собой исключительно просветительские цели. В ее состав входили студенты университета, которые впоследствии стали выдающимися поэтами, учёными, общественными деятелями. Общество функционировало с 1817 по 1823 гг. Под влиянием профессора Виленского университета Иоахима Лелевеля (впоследствии одного из идеологов и руководителей польского восстания), с 1819 г. программа приобрела отчетливую политическую и польскую патриотическую окраску[24, л.19].

В пользу множественной лояльности Чечота свидетельствует пусть и небольшое, творческое наследие поэта. Хотя правильнее охарактеризовать его идентификацию как принадлежность к «литвинству», являвшимся одним из наиболее распространенных вариантов в среде виленских интеллектуалов первой половины ХІХ в. Единственный сборник произведений Я.Чечота был издан за год до смерти автора. Это «Песни о древних литвинах до 1434 года» состоящие из 55 балад.

Не менее яркой фигурой, человеком, с именем которого связываются наиболее интересные и реалистические художественные работы не только родного ему Полесья, но и Подолья, Галичины, Польши и множества других регионов и стран, дорогами которых ему довелось пройти, является Наполеон Орда. Уже в самом его имени заложена, казалось бы, несовместимость Запада и Востока, котороая, возможно и предопределила его судьбу и жизненные искания. Его отец был инженером-фортификатором, строившим на Полесье дороги и каналы. Фамилия их, очевидно, татарского происхождения, а имя сыну Михаил Орда дал в честь французского императора. Виленский университет также стал alma mater для художника и музыканта, хотя и учился он на физико-математическом факультете. Был участником тайной студенческой организации «Зоряне», за что вскоре был исключен из университета и 15 месяцев отсидел в тюрьме. В восстании 1830 – 31 гг. принимал участие на польской стороне. Был награжден польским орденом – золотым крестом «Virtuti militari» («Воинская доблесть»). После подавления восстания отправляется в эмиграцию. В Париже он написал десятки музыкальных произведений – полонезов, вальсов, мазурок, песен. В 1843 г. его назначили директором театра итальянской оперы в Париже, одного из самых знаменитых тогда в Европе. Он автор «Грамматики польского языка» для французов, вышедшей в 1856 году в Париже, а вскоре – в 1858 и 1874 годах – в Варшаве.

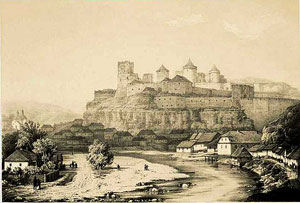

После объявления императором Александром II амнистии участникам восстания 30-х годов, Наполеон Орда возвращается в свое родовое имение. Результатом путешествий по Беларуси, Польше, Украине стал «Альбом пейзажей Гродненской, Виленской, Ковенской, Волынской, Подольской, Киевской, Витебской и Могилевской губерний в трех сериях, которые представляют исторические места со времен турецких, татарских, крестоносных и казацких войн, а также предысторических, как-то: могила Перипятихи, замок Мамая в Буках и т.д., древние руины оборонных замков и красивые резиденции, которые свидетельствуют о прошлом и цивилизации этого края, срисованные с натуры Наполеоном Ордой»[26].

Творческим и жизненным кредо художника были слова: «Кто хоть горстью землю носит, тот сможет насыпать гору».

Среди волынской, подольской шляхты чувство территориального патриотизма, и соответсвенно, артикуляция двойной или же множественной лояльности была распространенным явлением. И. Лысяк-Рудницкий цитировал высказывание мемуариста С. Стемповского по поводу того, что «поляк и украинец жили в нем в самой совершенной гармонии» [4, с. 96]. В этом контексте становится понятной мотивация создателей кружка хлопоманов7, идейным вдохновителем которого стал тогда еще студент Киевского университета, позже, его профессор, один из основателей народнической школы в украинской историографии, В.Б.Антонович. В состав организации, которая действовала легально, поскольку не ставила перед собою политических заданий, провозлашая только необходимость просвещения крестьянства, входили также Тадей Рыльский, Борис Познанский, Кость Михальчук, Павел Житецкий, Павел Чубинский. Последний, автор стихотворения «Ще не вмерла Україна», гимна современной Украины.

Одним из наиболее известных украинских политических деятелей, основателем и теоретиком украинского консерватизма является уроженец волынского Полесья, представитель древнего ополяченого шляхетского рода, Вячеслав (Вацлав) Липинский. Он родился в 1882 г. в деревне Затурцы Волынской губернии. Учился в гимназиях Житомира и Киева, закончил Краковский университет и Женевскую высшую школу. В 1909 г. вернулся в Украину. С началом Первой мировой войны имел отношение к формированию ключевых идеологических постулатов «Союза освобождения Украины»8. Именно В. Липинский стал автором концепции построения монархично-конституционного государства с однопалатным парламентом. Монархия, по его мнению, должна была иметь форму наследственного гетьманата, что подчеркивало «украинскость» проекта. Был активным участником украинской революции 1917-1921 гг. Период гетьманата П.Скоропадского (апрель – ноябрь 1918г.), стал звездным часом В.Липинского, поскольку был попыткой реализаци на практике его теоритических построений.

***

Новое имперское пространство, очерченное с конца ХVІІІ в. требовало исторической легитимизации и установления правил игры с местными элитами. Основной дилеммой, которая позникала перед российскими чиновниками, в случае с западными окраинами, была необходимость, с одной стороны, выстроить управление в соответствии с российской системой, а с другой – приспособиться к местной социальной структуре и традициям. В случае двух фронтирных зон – Полесья и Подолья имеем дело с уникальными территориями, где существовали и функционировали на разных социальных уровнях образы «идеальных отечеств». Однако общим для крестьян и части шляхты оставалась приверженность принадлежности к узкому культурному ареалу. Пограничность территорий способствовала формированию особых локальных типов культур, привилегий и даже законов.

Литература

1. Каппелер А. Россия – многонациональная империя: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги. Мифы и заблуждения в изучении империй и национализма / Ред. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. М., 2010. С. 265–281.

2. Кушко А., Таки В. Конструируя Бессарабию: имперские и нациоанальные модели построения провинции // Там же.

3. Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793–1830. Львів, 2007.

4. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1. К., 1994.

5. Терешкович П. В. Пограничье как судьба: метаморфозы идентичности в восточноевропейском пограничье // Ab imperio. 2009. № 1. С. 191–226.

6. Петровский-Штерн Й. Мошко имперский // Ab imperio. 2009. № 1. С. 115–146.

7. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ ст.. Соціально-політичний портрет. К., 1993.

8. Литовский государственный исторический архив. Ф. 567. Оп. 2. Т.1. Д. 32. 1775–1889.

9. Литовский государственный исторический архив. Ф. 439. Оп. 1. Д. 218.

10. Ломачевский А. И. Записки жандарма. // Вестник Европы. 1873. № 3–4. С. 95–116.

11. Сорокин Р. М. Н.Муравьев в Литве. 1831 // Русская старина. 1873. Т. 8. № 7. С. 114–118.

12. Викул П.Ф. По поводу столетия восоединения Подолии с Россией. 1793–1893 гг. Каменец-Подольский, 1893.

13. Борьба местной епархиальной власти с языческим чествованием древней богини Цереры. /Прибавление к «Подольским Епархиальным Ведомостям» № 33–43, 1889 г.

14. Адам Мицкевич. – Электронная еврейская библиотека. Режим доступа www.eleven.co.il/article.

15. «Закони землеробів» (Переклад Петра Даниляка). Право города Маньковці // Маньковецька держава. Збірник матеріалів. Камянець-Подільській – Хмельницький, 2010.

16. Лукин В. Еврейские книги, выпущенные в Миньковцах // Там само.

17. Центральный государственный исторический архив Украины (Киев) (lfktt ЦГИА Украины). Ф. 442, Оп. 80, Д. 234. С. 51–55.

18. Венгерська В.О. Формування кредитно-банківської системи на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). К., 1997.

19. Устав Императорского русского географического общества. СПб, в типографии Министерства Внутренних дел. 1850.

20. Коялович М. Документы, объясняющие историю западно-русского края и его отношение к России и к Польше. Напечатано по определению Археографической комиссии. Историческое исследование о Западной России, служащее предисловием к собранию документов. – СПб в типографии Эдуарда Прада. 1865.

21. Петронис В. Pinge, divida et impera: взаимовлияние этнической картографии и национальной политики в познеимперской России (вторая половина ХІХ в.) М., 2010.

22. Батюшков П.Н. Белоруссия и Литва. Б.м., 1892.

22. ЦГИА Украины. Ф. 2205. Оп. 1, д. 409.

23. ЦГИА Украины. Ф. 2205. Оп. 1, д. 411.

24. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Под общей редакцией П.П. Семенова, Вице-председателя императорского русского географического общества. Т. 3., Ч.2. Западная и Южная Россия. Белорусское Полесье. А. Киркор. Спб, Москва, 1882.

25. Литовский государственный исторический архив. Ф. 721, Оп. 2 (Т. 1), Д. 52 (1792–1832)

26. Галерея знаменитостей. Наполеон Орда. www.minsk-digitals.narod.ru/sapega/sapega-16.htm; Мандзюк Ф.Украинские странствия Орды // Зеркало недели. № 23, 2004. С. 14.

- Адам Чарторыйский – князь, с 1804 по 1806 г. был министром иностранных дел Российской империи. После французской кампании и изменений в окружении императора, отходит от активной деяльности в российской политике, присоединившись к подготовке польского восстания. Был одним из руководителй ноябрських событий 1830г. в Варшаве, главой Национального правительства. После придушения воссстания оказался в эмиграции. В Париже возглавлял консервативное крыло польской эмиграции. Активно поддерживал антироссийскую политику европейских государств накануне и во время Крымской войны, после ее завершения отошел от активной общественно-политической деяльности. Прожил 91год.

- По Бухарестскому мирному договору 1812 г., Бессарабия вошла в состав Российской империи, изначально в статусе намесничества, позже - губернии.

- Существовали в Речи Посполитой для поддержки функционирования учебных заведений Ордена Езуитов.

- Франк Яков (1726, Королевка, Подолия - 1791, Оффенбах, Германия), основатель и лидер религиозной секты, которая представляла собой один из заключительных этапов в развитии саббатианства, крупнейшего в еврейской истории мессианского движения.

- Во время восстания 1863 г. был назначен главным начальником Северо-западного края (виленский, гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа, главный начальник Витебской и Могилёвской губерний) с чрезвычайными полномочиями. Жестоко подавил вооружённую борьбу.

- Солдатские постои связаны, как правило, либо с чрезвычайными ситуациями, такими как, например, польские восстания, либо с военной мобилизацией.

- Хлопоманы – народническое и культурно-образовательное течение польской и полонизованой интеллигенции на Правобережной Украине в 50-60 гг. ХІХ в. Хлопоманы от польского «хлоп» - крестьянин, в этом случае означал сторонников крестьянства. Это движение впервые зародилось среди студентов Киевского университета. Главным постулатом их деятельности была необходимости служения тому народу, среди которого живешь.

- «Союз освобождения Украины» (СВУ) политическая организация эмигрантов из Надднепрянской Украины, которая возникла 14.08.1914 г. во Львове. С сентября 1914 г. до 1918 г. действовала в Вене. Руководителями СВУ были лидеры Революционной украинской партии, Украинсикой социал-демократической рабочей партии, “Спілки”, которые в годы столыпинской реакции эмигрировали из России. Своей главной целью СВУ провозглашала создание Украинского самостоятельного государства. Возможность реализации этой идеи руководители организации связывали с поражением России в Первой мировой войне.